wir es einmal vorsichtig – angepaßt. Das Ergebnis war in den vergangenen Monaten

im Staatstheater Meiningen zu erleben, wo die Neufassung mehrmals aufgeführt

worden ist.

wir es einmal vorsichtig – angepaßt. Das Ergebnis war in den vergangenen Monaten

im Staatstheater Meiningen zu erleben, wo die Neufassung mehrmals aufgeführt

worden ist.Der schweizerische Gesandte im Deutschen Reich, Hans Frölicher, hat nach der Uraufführung der Oper, die 1943 an der Staatsoper zu Berlin stattfand, bemängelt, die Sänger hätten nicht deutlich genug artikuliert, so habe man vom Text nicht viel verstanden. Legt man diesen Maßstab an die Meininger Aufführung an, so ist das gleiche Urteil zu fällen. Die ganze Umdichterei war danach sinnlos, denn dem überwiegend aus Ausländern (insbesondere – aber bei weitem nicht nur – bei den Hauptpersonen, Armand, Gabriele, Renald) bestehenden Meininger Ensemble ist es 80 Jahre später ebensowenig gelungen, den Text verständlich über den Orchestergraben hinweg in den Zuschauerraum zu bringen. Ich habe am 30. Juni 2019 vielleicht fünf Prozent des Textes verstanden, obwohl ich vorher sowohl den originalen Text von Burte als auch die „Neubearbeitung“ gelesen hatte.[2] Erstaunlich gut verstand ich, als eine der Nebenfiguren in beiläufigem Parlando-Ton eines der schönsten Eichendorff-Gedichte (von Hans Pfitzner vor einhundert Jahren angemessen vertont) herunterhaspelte (eine wahre Barbarei!): „Es kommt wohl anders, als du meinst.“ Daß Eichendorff ein „größerer“ Dichter als Hermann Burte war (was unbestritten sein dürfte), wurde dem Publikum bei der in Meiningen im Vergleich mit der seinerzeitigen Berliner Aufführung wahrscheinlich noch spürbareren Textunverständlichkeit also gar nicht deutlich. 1943 hatten von der hervorragenden rumänischen Sopranistin Maria Cebotari und der Schwedin Rut Berglund abgesehen nur deutsche Sänger, also Muttersprachler, mitgewirkt. Die Mühe der Umdichterei hätte man sich unter diesem Gesichtspunkt ersparen können.

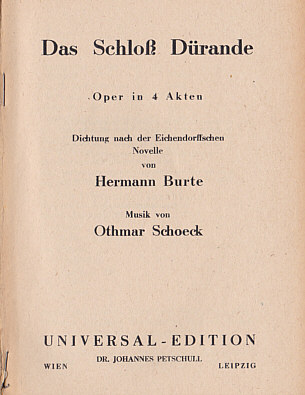

Versuche, Opern, die unter einem angeblich schwachen Textbuch leiden, durch Umdichtung zu „retten“ – bei Webers „Euryanthe“ ist es mehrmals versucht worden –, mußten stets scheitern und müssen stets als in sich unkünstlerisch gewertet werden, weil Text und Musik eine Einheit darstellen. Im Falle der Schoeck-Oper gilt das unbedingt. Wenn jedoch vor zweihundert Jahren der Komponist selbst das von Helmina v. Chézy verfaßte Textbuch der „Euryanthe“ als mißglückt empfand, kann gleiches im Falle des „Schlosses Dürande“ gar nicht als Beweis gegen das Textbuch ins Feld geführt werden. Zu zahlreich sind die Belege dafür, daß Schoeck Burtes Libretto gebilligt hat.

Schoeck hat den Dichter schon geschätzt, bevor die gemeinsame Arbeit an der Oper begann. Am 22. September 1936 schrieb Schoeck an Burte: „Sie sind einer der Wenigen, die mein Gesicht erstrahlen liessen, wenn Sie jetzt zur Tür hereinkämen. Also hoffentlich darf ich das bald erleben!“ Es war Schoeck, der an Burte mit dem Vorschlag, gemeinsam eine Oper zu schreiben, herantrat. „Wollen wir eine Oper zusammen machen?! Ich hätte einen Stoff: ‚Das Schloss Dürande‘ von Eichendorff!“ Hans Corrodi, Freund und Biograph Schoecks, schreibt am 4. September 1937: „Schoeck hat grosse Hoffnungen: Burte habe Erfahrungen auf dem Theater, das Verse-Machen liege ihm“. Am 2. Januar 1938 schreibt Corrodi: „Von der Zusammenarbeit mit Burte ist er befriedigt: Burte sei sehr schön auf seine Wünsche eingegangen und habe sich gar nicht hochnäsig oder abweisend verhalten, im Gegenteil habe er seine Vorschläge angenommen. Seine Verse seien sehr geschickt und flüssig, er sei eben doch ein Dichter.“ Schoeck am 10. August 1938 an Burte: „Sie lasen mir auf der Fluh noch einige weitere Szenen vom IIIten. […] Es war ja alles ausgezeichnet!“ Am 27. August 1938 über den dritten Akt: „bin entzückt vom Text“. Am 18. November 1938 über den vierten Akt: „Ich bin entzückt“. Noch 1954 über den dritten Akt: „Meiner Meinung nach ist dieser Akt Burte nicht schlecht geraten.“ Im Frühjahr 1939: „Der 4te Akt ist herrlich geraten“. Am 7. September 1940: „Aber es ist hässlich, wenn ausgerechnet wir zwei miteinander zanken, wir, die doch wirklich einen guten Zusammenklang bilden.“ Am 26. April 1941 neben harter Kritik an „üblen Flickversen“ doch auch die Wertung, „die Verse seien flüssig, nicht erschwitzt, oft anschaulich, lebendig, balladenhaft-volkstümlich, klangvoll, kurz und prägnant“. Hans Frölicher, Gesandter der Schweiz in Berlin, nach der Uraufführung: „Das Textbuch von Burte ausgezeichnet“. Zwei Tage später schreibt er von dem „schönen Text von Burte“.

Die „Rechtfertigung“ ihrer Eingriffe in Text und Musik glauben Micieli, Venzago et consortes in der Behauptung zu finden, Schoeck habe den Text nachträglich bereits vorher Komponiertem unterlegt. Daß ein Dirigent wie Venzago auf einen solchen abwegigen Gedanken überhaupt kommen kann, ist erstaunlich. Er ist auch durch nichts gedeckt. Wenn Schoeck ohne Textvorlage komponiert hätte, hätte er wohl nicht mehrmals „mit Schmerzen“ (so am 11. Oktober 1937 Äußerung seiner Frau) auf Text von Burte gewartet. 1941 sagt Schoeck, er habe einen großen Teil der Oper im Sommer 1938 komponiert. „Die Skizzen wären viel rascher fertig geworden, wenn ich nicht immer auf den Text hätte warten müssen“. Daß Schoeck „die wesentlichen Themen“ schon hatte (wie er sich gegenüber Adolf Güntensperger äußerte), bevor er den Text besaß, besagt bei einem Werk, das sich des leitmotivischen Verfahrens Wagners bedient, nichts.[3] Auch Wagner fielen die Motive für einzelne Gestalten etwa des „Rings“ wohl schon bei der Konzeption des Ganzen ein, bevor die Verse der Dichtung niedergeschrieben wurden. Und obwohl bei Wagner Dichter und Musiker ineins fielen, folgte die Komposition der Dichtung nach. Um so mehr gilt dies für Opern, bei denen Text und Musik von zwei verschiedenen Personen stammen. Die gut dokumentierte Zusammenarbeit von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal zeigt das deutlich.

Geradezu eine Barbarei stellt die Plünderung von Eichendorffscher Lyrik zu Zwecken der Textersetzung dar. Ein Band mit Eichendorffs Gedichten wird für Micieli zum Steinbruch, was stellenweise geradezu komisch anmutende Wirkungen zeitigt, so wenn durch dieses Verfahren der Hofrat Dryander aus „Dichter und ihre Gesellen“ plötzlich in der Pariser Kaschemme, in der der dritte Akt spielt, namentlich genannt wird (weil das auch von Cesar Bresgen vertonte Gedicht „Mich brennt’s in meinen Reiseschuh’n“ dem „Redner“ in den Mund gelegt wird). Solche Sinnlosigkeiten gibt es zuhauf.

Fast unerträglich wird es dort, wo Perlen der Eichendorffschen Lyrik geradezu „verheizt“ werden. Den Spruch „Es kommt wohl anders, als du meinst“ hat Hans Pfitzner wunderschön am Beginn seiner Kantate „Von deutscher Seele“ vertont. Bei Micieli und Venzago wird er beiläufig, einer Nebenfigur in den Mund gelegt, heruntergerattert. Der Vergleich tut weh. Ebenso schändlich ist das Gedicht „Klage“, in einem Orchesterlied von Pfitzner erschütternd vertont, behandelt. Von „dichterischen“ Eingriffen bleibt sogar Eichendorff selbst nicht verschont. Von dem Spruch „Der Sturm geht lärmend

um das Haus“, in Pfitzners

Eichendorff-Kantate eindrucksvoll musikalisch gedeutet, bleiben nur der erste

und der vierte Vers übrig, zwischen die beiden wird ein Burte-Vers geschoben:

haarsträubend sinn- und kulturlos!

um das Haus“, in Pfitzners

Eichendorff-Kantate eindrucksvoll musikalisch gedeutet, bleiben nur der erste

und der vierte Vers übrig, zwischen die beiden wird ein Burte-Vers geschoben:

haarsträubend sinn- und kulturlos!Auf die Bemühungen von Venzago, Micieli und ihren „Mitstreitern“, im Textbuch von Burte Spuren der sogenannten Lingua Tertii Imperii (LTI), also der „Sprache“ des Dritten Reiches, zu finden, näher einzugehen lohnt sich nicht. Wer Burtes Text liest, mag ja das Urteil fällen, er sei sprachlich mißlungen (was auch für die Libretti der meisten Verdi-Opern gälte), Spuren des Nationalsozialismus wird er darin aber, wenn er unbefangen liest und nicht in der Absicht, zu finden, was er finden möchte und finden zu müssen meint, darin nicht entdecken. Der Briefwechsel der Protagonisten, der in dem von Thomas Gartmann herausgegebenen Sammelband wiedergegeben wird, macht aber deutlich, daß man mit genau dieser Absicht an das Textbuch herangegangen ist. Obwohl man sich ständig wechselseitig über den Schellenkönig lobt und auch mit der gegenseitigen Charakterisierung „genial“ nicht sparsam umgeht, sind die Äußerungen von wirklichem Sachwissen über die Zeit des Dritten Reiches und des zeitlichen Umfeldes desselben unbeleckt. Sie stellen ein einziges Zeugnis der Peinlichkeit dar. Offenbar genügt es den politisch Korrekten schon, wenn eine Oper zwischen 1933 und 1944 in Deutschland uraufgeführt worden ist, um sie ihnen als „nationalsozialistisch kontaminiert“ erscheinen zu lassen und dann von ihnen an den ideologischen Pranger gestellt zu werden.[4]Doch wahrscheinlich hätte es ohne den bewußten ideologischen Hintergrund die Fördermittel nicht gegeben, womit über Jahre hinweg das „Projekt“ der „Entnazifizierung“ von Schoecks Oper finanziert wurde.