|

"Eigentlich

froh geworden bin ich dieses Krieges noch nie."

Vor

100 Jahren: Ausbruch des Ersten Weltkriegs

Ein

bemerkenswerter Brief

von Hermann Burte an Walther Rathenau

von Harald Noth

Der Brief von Hermann

Burte vom 3. Januar 1915 an Walther Rathenau bietet bemerkenswerte Einblicke in das politische Denken des

deutschen und alemannischen Dichters. Der Blick der Öffentlichkeit auf Burte hat sich in den Jahrzehnten nach seinem Tod 1960 stark verengt;

man nimmt vornehmlich seinen 1911 entstandenen und 1912 erschienenen Roman

Wiltfeber wahr und dann wieder seine Verstrickung im Nationalsozialismus. Dieser

Roman wird heute in den Medien häufig als Verherrlichung des Krieges, des Führertums

und als rassistisch und antisemitisch ausgegeben. Doch der Roman gibt dies so

nicht her, wenn auch Irrungen in dieser Richtung nicht abzustreiten sind. Burte

selbst scheint dies durchaus gesehen zu haben, er schreibt 1927 im Vorwort zu einer Neuauflage

des Wiltfeber und am 16. Dezember 1928 in der Zeitschrift "Der Markgräfler"

gleichlautend:

"Wenn

ich heute, nach 15 Jahren, den ‚Wiltfeber’ wieder lese, erkenne ich erschüttert,

wie der Mensch, und wäre er noch so guten Willens, in den Meinungen und

Irrungen seiner Zeit verstrickt und befangen ist. Aber ich fühle auch, wie

das Zeitliche versinkt und das Dichterische hervortritt. Keine Partei hat das

Recht, das Ewige meines Buches für ihren Tag auszumünzen: aus dem Vollen

will es gesehen sein und als ein Ganzes für jedermann."

Die Ausmünzung des

Buchs für den Tag geschah dann nach 1933 durch die Nationalsozialisten, ohne

dass Burte sich davon distanzierte. Die Anpassung Burtes an das neue Regime

geschah zunächst nicht freiwillig, dies wird an anderem Ort

gezeigt. Heute wird sein Mitmachen oft so interpretiert, als habe er das, was

zwischen 1933 und 1945 geschah, gewollt und seit 1912 herbeigeschrieben. Doch diese

Sicht verbietet sich nach einem unvoreingenommenen Lesen des Wiltfeber. Das politische

Denken Hermann Burtes dürfte sich zwischen 1912 und 1915 nicht grundlegend

geändert haben. In diese

drei Jahre zwischen dem Erscheinen des Wiltfeber und seinem hier besprochenen

Brief an Rathenau fällt die Entstehung bedeutender Werke des Markgräfler

Dichters: nämlich die meisten seiner alemannischen Gedichte, die 1923 im Band "Madlee"

erschienen, das Schauspiel "Herzog Utz", das Drama "Katte",

das Bühnenstück "Der letzte Zeuge" und sein Drama "Warbeck", das erst 1935 im Druck erschien. Diese Nach-Wiltfeber-Werke sind weitgehend frei

vom plakativen völkischen Vokabular des Wiltfeber. Liest man Burtes Brief vom

3. Januar 1915, so überrascht das nicht; auch die Interpretation des Romans,

die nach 1960 dominierend wurde, erscheint danach höchst fraglich.

das erst 1935 im Druck erschien. Diese Nach-Wiltfeber-Werke sind weitgehend frei

vom plakativen völkischen Vokabular des Wiltfeber. Liest man Burtes Brief vom

3. Januar 1915, so überrascht das nicht; auch die Interpretation des Romans,

die nach 1960 dominierend wurde, erscheint danach höchst fraglich.

Walther Rathenau war Ingenieur,

Bankier, Industrieller, Politiker und Schriftsteller - als AEG-Präsident einer

der mächtigsten Männer Deutschlands. Rathenau wurde 1912 auf Burtes Wiltfeber

aufmerksam.

Er nahm Brief- und bald auch persönlichen Kontakt mit dem 33-jährigen

Dichter auf. In seinem Brief vom 22. März 1912 nannte er den soeben

erschienenen Roman ein "starkes und stolzes Buch" (1).

In einer freundschaftlichen Buchwidmung für Burte nennt der jüdischstämmige

Rathenau sich selbst den "Ewigen Juden", Burte nennt er in Anspielung

auf den Untertitel des Wiltfeber "Ewigen Deutschen". Daraus

entwickelte sich eine Freundschaft zwischen den beiden, die bis zum Ende des

Ersten Weltkrieges gepflegt wurde.

Der Brief Burtes

vom 3. Januar 1915 an Rathenau wird im Folgenden kommentiert wiedergegeben; einen unkommentierten

Abdruck siehe hier. Die zugrunde liegende Briefkopie hat dankenswerterweise das

Archiv der Walther-Rathenau-Gesellschaft zur Verfügung gestellt; die Übertragung

der Handschrift in Maschinenschrift verdanke ich Georg Diehl.

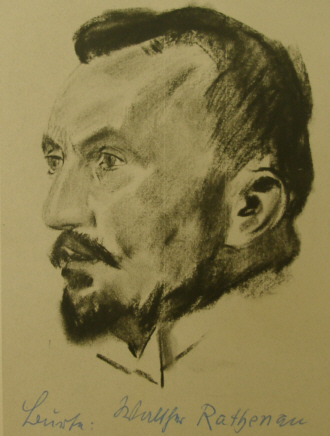

Abbildung:

Walther Rathenau nach einer Zeichnung von Hermann Burte. Hermann-Burte-Archiv

Maulburg

Einstellung zum

Krieg

Der Brief Burtes

vom 3. Januar 1915 ist angeregt durch den Brief Rathenaus vom 14. Dezember 1914. Das

Oberthema ist der Krieg. Rathenau hatte in den vergangenen Monaten als Leiter der

Kriegsrohstoffabteilung im Preußischen Kriegsministerium die deutsche

Kriegswirtschaft organisiert, er schreibt dazu an Burte: "Mein

Materialfeldzug ist so ziemlich beendet. Wir können schießen so lange es sein

muß."

Burte beginnt mit

der Bemerkung: "Lieber Freund, Ihr schöner Brief berührt Dinge und

bringt Gedanken, die mir ganz ähnlich schon oft durch den Kopf gegangen sind

..."

Dann bemerkt er: "Eigentlich

froh geworden bin ich dieses Krieges noch nie."

Damit macht er eine ähnliche Aussage wie Rathenau, der begonnen hatte:

"Lieber Freund, noch keine glückliche Stunde habe ich in diesem Krieg

gehabt." Doch die weiteren Ausführungen der beiden zeigen zum Teil

unterschiedliche Kritiken. Burte macht deutlich, dass ihm der Hurrapatriotismus

der Deutschen zuwider ist, wenn er fortfährt:

... auch bin ich nie in die zeit- und landesübliche

Kritiklosigkeit verfallen, auf welche die Deutschen jetzt auf einmal so stolz

sind. Was mich erstaunt und erzürnt an diesem Kriege, ist der geringe

seelische Widerhall, und die furchtbare selbstverständliche Verlogenheit, die

er mit sich gebracht hat. Wer zu bedauern wagt, daß wir 8 schöne Schiffe

verloren haben, wird als "Miesmacher" angeheult und ihm bedeutet, daß

England seine Schiffe nicht bemannen könne. Wohlgemerkt, dieser Patriotismus

findet sich nicht nur bei den Insassen bürgerlicher Wirtshäuser, sondern

auch bis in die Casinos hinein. Ich rede selber grundsätzlich nicht mehr vom

Kriege, ich lese die Zeitungen aller Mächte (in Basel) und finde dann ungefähr

die Wahrheit ermittelnd heraus. Der böse Princip(e) wird verdammt, aber

"Tell" bleibt ein Nationalheld: ach, Dialektik ist am Ende doch immer vor der Welt das

Entscheidende; hoffen wir, daß Gott anders werte.

Mit Principe könnte

der Kaiser gemeint sein. Die "Verlogenheit" der Deutschen stellt Burte

dann auch anhand ihrer Stellung zum Partisanenkrieg in Belgien dar:

Wir jammern über Belgiens Franctireurs-Krieg, vergessen aber

- ach, was ist heutzutage ein schlechtes Gedächtnis für eine solide

Grundlage zu einem guten Gewissen! - daß der treffliche (er ist wirklich

trefflich und schreibt ausser Luther das beste Deutsch!) Ernst Moritz Arndt

die rücksichtslosesten Anleitungen und Aufforderungen zum Kleinkrieg gegeben

hat. Von den Reden unserer Professoren will ich noch lieber gar nicht reden:

jeder Kriegervereinsvorstand hält ja die gleichen.

Nach diesen

Ausführungen Burtes ist zu ermessen, wie er es meint, wenn er sagt, er sei

eigentlich des Krieges noch nie froh geworden. Man könnte es als eine grundsätzliche

Haltung verstehen. Weiter unten bezeichnet Burte

die Verletzung der Neutralität Belgiens durch Deutschland als

"schlimm". Damit zeigen

sich in den Briefen Rathenaus und Burtes deutlich anders gelagerte Standpunkte.

Während Burte für Betroffene des Krieges Partei ergreift (die Belgier), sorgt

sich Rathenau um einen Kräfteüberschuss, er hatte geschrieben: "Ich

glaube an den Sieg, weil ich sonst nicht leben könnte. Aber ein Sieg genügt

nicht; wir brauchen die debellatio, den Kräfteüberschuß des Siegers, die 100

Pferdelängen, den diktierten Frieden, nicht den erhandelten. Nur dann sind die

Opfer und Tränen gerecht."

Eine humanistische

Einstellung zum Krieg wird auch in Burtes Drama "Warbeck" deutlich. Es

war 1915 schon fast fertig, Burte wollte es (Brief vom 29. März 1915) Rathenau

widmen. Das Drama wurde am 25. September 1920 in Karlsruhe uraufgeführt und erschien

erst 1936 im Druck. Warbeck, der Held des

Stückes, ist ein Königssohn, er wird im Kampf um sein Recht zum

Pazifist und geht unter. Der Krieg wird aus der Perspektive der betroffenen Bevölkerung

kritisiert. Ähnlich wie 1914/15 scheint Burtes Einstellung zum Krieg auch 1936

noch gewesen zu sein, als

er das Drama herausbrachte.

1947 gab Burte in

einer Verteidigungsschrift an, er habe sich (noch 1938) gegen den Krieg

ausgesprochen: "Am Parteitag in Nürnberg, wo wir Dichter und Künstler nur

Zuschauer und Hörer waren, fiel ich bei fanatischen Mitgliedern der Partei

unangenehm auf, weil ich sagte: 'Macht, was Ihr wollt, nur um Gottes Willen

keinen Krieg!'" (2) 1946 schrieb Burte, wie er den Ausbruch des Ersten

Weltkriegs erlebte: "Ich gehe pfeifend die Treppe hinab und lese ein

Sonderblatt, dass der Thronfolger Ferdinand in Sarajewo ermordet wurde. 'Das ist

der Krieg!' sage ich und sehe, wie im Frühtraum, so schnell das Kommende. Ich

weine und bin auf den Tod unglücklich. Wenn der Rahmen brennt hält auch das

Bild nicht." (3)

Burte ist also kein

Freund des Krieges. Doch wenn der nicht gewünschte Krieg einmal begonnen hat,

meint der patriotische Dichter, zu seinem Vaterland stehen zu müssen. Das wird

auch in seinem Brief an Rathenau deutlich.

Ich selber, verdammen Sie mich nicht, gehe des letzten Zieles

willen bedingungslos mit: das Schlimmste, die Verletzung der Neutralität

Belgiens, erkläre ich mir und andern so: das Deutsche Reich war bei

Kriegsausbruch wie ein Saal, um den herum eine Feuersbrunst wütet. Es giebt

aus dem Saal nur einen Ausweg ins Freie, durch die Thür mit der Aufschrift:

Verbotener Durchgang! Wer wird sich auch nur einen Augenblick besinnen, diese

Thüre zu zertrümmern und durchzubrechen? Nicht wahr? - Ist es Ihre Aufgabe, Rohstoffe zu beschaffen, so ist es

meine, Mut und Willen der Leute

in Spannung zu erhalten durch Reden und Gedichte. Es gelingt mir gut.

Diese

bedingungslose Treue zu einem Vaterland, das einen von ihm als ungerecht oder

zumindest als kritikwürdig angesehenen Krieg führt, wird Hermann Burte auch im

Zweiten Weltkrieg zeigen, sie wird ihm zum Verhängnis werden - nach 1945 wird

sie mit zu seiner Ächtung vor allem durch Menschen aus den nachgeborenen

Generationen führen. Wie er im Ersten Weltkrieg Reden hält und Gedichte

schreibt, die die Kampfmoral aufrecht erhalten sollen, wird er auch im Zweiten

in Reden, Gedichten und in Weihnachtsbotschaften (an die Lörracher im Felde)

den Durchhaltewillen zu stärken versuchen. Burte meint nicht,

dass so etwas Kunst sei. Er schreibt an Rathenau:

Da diese Sachen alle einen Zweck haben, so kommen sie

als Kunstwerke natürlich nicht in Betracht. Also bitte ich um schonende

Behandlung! Drucken lasse ich die Deklamationen nicht, aber ein

Maschinenschriftabzug wird Ihnen einmal zugehen.

Von dieser klugen

Einsicht kam Burte 1943 ab, als er seine politischen Reden drucken ließ.

Freilich erhob er auch dann nicht den Anspruch, das sei Kunst. Was er für Kunst

hielt, sammelte er in seinen Gedichtsbänden, so etwa im Band "Anker am

Rhein" (1938).

Burte bekannte

gegenüber Rathenau zwar, dass er den Krieg "um des letzten Zieles

Willen" unterstützt, doch die Zweifel lassen ihn nicht los. Seinem Freund,

der einen haushohen Sieg will und volkspsychologische Aspekte des Krieges

anspricht, antwortet Burte:

Ganz im Stillen, in den letzten Geheimfächern des Denkens,

überlege ich mir, was für die Deutsche Seele das Heilsamere wäre: ein

Siegesrausch oder ein Siegeskater? und lasse die Antwort offen. Ja, verdienen wir auch diesen Sieg (mit ungeheuerem

Kraftüberschuß)?

Burte zweifelt also

an, dass die Deutschen einen überwältigenden Sieg verdienen und kann sich

vorstellen, dass ihnen ein Kater nach dem Sieg gut täte.

Könnte Burte aus

dem Jahr 1914 oder 15 ins dritte Jahrtausend springen und dabei seine Grundeinstellung

zum Krieg mitnehmen oder wäre er 1945 geboren und hätte eine ähnliche

Grundeinstellung wie 1914 entwickelt, würde er in den Kreisen der heute

etablierten Parteien nicht auffallen. Gerade den Grünen und den

Sozialdemokraten würde er diesbezüglich sehr nahe stehen. Im Prinzip zwar

gegen den Krieg, macht man doch mit, wenn die Staatsraison es zu verlangen

scheint. So geschehen 1999 bei der Bombardierung Jugoslawiens (Kosovo-Krieg) und

nach dem 11. September 2001 beim Krieg gegen Afghanistan. Nach einer Umfrage für

"Die Zeit" im August 2007 halten nur 34% der Bevölkerung Deutschlands

den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan für "eher richtig", bei den

Anhängern der SPD sind es 33%, bei den Anhängern der CDU 42% - ein Ergebnis,

das unter der Anhängern der Grünen noch übertroffen wird: von ihnen

halten 47% die Afghanistan-Mission eher für richtig.

Doch die

Beurteilung Burtes darf nicht danach gehen, ob seine Einstellungen dem Zeitgeist

von heute entsprechen. Er muss, wie jede historische Person, aus seiner Zeit

heraus beurteilt werden. Dazu muss man die damalige Zeit sehr gut kennen. Es war 1914/15

ungleich schwerer, Gegner oder Kritiker des Kriegs zu sein als heute.

Schwerer auch, als es heute ist, sich gegen die heutigen Kriegsbeteiligungen

Deutschlands auszusprechen. 1939 bis 1945 war es fast unmöglich, sich gegen den

Krieg auszusprechen oder auch nur Kritik zu üben.

Über

Selbstbewusstsein und Duckmäusertum

Mit seinen

weiteren Bemerkungen greift Burte die Klage Rathenaus auf, dass das Volk nicht

von seinen ausgelesenen Fähigsten, sondern von seinen angestammten Mittelmäßigen

beherrscht werde. Burte setzt zu einer Studie an, mit der er in heutigen

linksliberalen Kreisen wiederum wenig auffallen würde:

Daß unseren Leuten wirkliches Selbstbewusstsein fehlt,

wer weiß das besser als ich? Daß jeder Aufsteigende von seinen früheren

Genossen am gemeinsten befehdet wird, weiß ich auch. Aber mir scheint, das ist

ein allgemeines menschliches Gebrechen. Neun Zehntel aller Menschen haben keine

Lust an der Verantwortung: Sie wollen befehligt werden und wollen geführt sein:

Sie schimpfen dann, maulen, reden Unsinn zusammen und zahlen doch, haben Mut im

Hintergrunde, aber sobald es gilt, klappen sie zusammen, nicht nur vor Erbherrn,

sondern auch vor Bürgermeistern, Aufsichtsräten und Mehrheiten.

Über die

Sozialdemokratie und ihre Anhängerschaft

Burte lässt an der

seinerzeitigen Sozialdemokratie zunächst nicht viel Gutes:

Den besten Beweis für das Bedürfnis der Menschen, der

Verantwortung enthoben zu sein, sie andern zuschieben zu wollen, haben Sie in

der Sozialdemokratie. Auf die schöne Pose der Fraktion fällt herein, wer will:

thatsächlich haben sich die Hirten der Herde angeschlossen, die menschlichen

Leidenschaften - Haß, Rauflust, Eitelkeit - sind noch nicht parteipolitisch

oder gewerkschaftlich organisiert. Grattez le Sozze et vous trouverez le barbare.

(= Kratzt am Sozi und der Barbar

kommt zum Vorschein)

Doch der nächste

Satz zeigt, dass Burte "überzeugungstreuen" Sozialdemokraten Respekt

entgegenbringt:

Der einzige überzeugungstreue Sozialdemokrat ist

Liebknecht, alle andern, Frank am meisten, haben sich ihre Vergangenheit aufs

Maul geschlagen.

Der SPD-Abgeordnete

Karl Liebknecht war am 4. August 1914 der Abstimmung über die Kriegskredite

ferngeblieben - alle anderen hatten zugestimmt. Mit diesen Krediten wurde dem

Kaiserreich die totale Mobilmachung ermöglicht. Am 2. Dezember 1914, vier

Wochen vor Burtes Brief, hatte Liebknecht als einziger Sozialdemokrat nunmehr

offen gegen die Verlängerung der Kredite gestimmt. Die Unterstützung des

Kriegs durch die Sozialdemokratie wurde in der späteren kommunistischen

Bewegung als der Beginn des "Verrats der Sozialdemokratie" angesehen;

Karl Liebknecht gehörte später zu den Gründern der KPD.

Wenn auch Hermann

Burte von den politischen Konzepten der Sozialdemokratie nicht viel hält, hat

er doch in zahlreichen Werken gezeigt, dass sein Herz für das einfache Volk

schlägt. Sein Roman Wiltfeber beginnt mit einer Szene, in der ein Steinhauer in

seiner Not bis um Mitternacht schuftet; die weitere Handlung des Romans zeigt,

dass Burte nicht vom hohen Ross herab die arbeitende Bevölkerung sieht, sondern

so kenntnisreich und mitfühlend, als wäre er einer von ihnen. Ja, er ist einer

von ihnen, stammt er doch aus einem einfachen Haus in Maulburg. In seinen alemannischen

Gedichten im Band Madlee ist die Lage der Fabrikarbeiter verschiedentlich ungeschminkt geschildert. Im

Gedicht "Der Hotzenblitz" aus dem Jahr 1910 rät ein Vater, dessen

Elternhaus zwangsversteigert wird,

seinen Kindern:

Zeig, hület nit, morn göhntder

in d'Fabrik,

Un werdet Sozze, lehret Poch

un Trutz;

Prolete sindder, machet ychs

denn z'Nutz,

Un hauet dene Heerlene ins

Gnick ...

Der Vater rät also

seinen Kindern, in die Fabrik zu gehen, Sozialisten zu werden und den Herren ins

Genick zu schlagen ... Er übt eine grundsätzliche Kritik am Staat:

- Ais, Chinder, goht mer über der Verstand:

Wer meint me, wemme redt vom Vatterland?

Mys Vaters Land, das nimmt er mir jo grad

Im Schacher und im Wuecher hilft der Staat;

Eus Champf und Arbet, selle der Profit ...

Er stiehlt my Sach für ihns, no simmer quitt!

Im Gedichtband "Anker am Rhein", der 1938 herauskam,

findet sich das Gedicht "Befehl zu singen", das am 31. Juli 1931

erstmals im "Markgräfler" erschien und 1989 in eine Schwarze Liste mit Burte-Zitaten aufgenommen

wurde,

mit denen bewiesen werden sollte, dass eine öffentliche Unterstützung der

Hermann-Burte-Gesellschaft abwegig sei. (4) "Befehl zu singen"

könnte - wenn nur wenige Worte geändert würden

- in ein kommunistisches Sammelwerk aufgenommen werden. Die beiden Seiten im

Verhältnis Führer und Volk (bzw. in der kommunistischen Variante: Partei und

Massen) sind idealistisch dargestellt; über das Volk/die Massen, "die vielen Vergessenen"

singt Burte u.a.:

Der Knecht in Nacht

und Nebel,

Der vor dem Tage

molk,

Der Mann am

Weichenhebel

Im

Schienenwirrwarr: Volk!

Die Heizer, die in

Nächten

Versehn das

Feuertier,

Die Graber in den

Schächten

- Helden? - Das

seid Ihr!

Einsam im

Hammerschwunge

Am harten Straßenbord

Gibt einer seine

Lunge

Und keiner meldet

Mord;

Der Weber vor dem

Stuhle,

Der Führer hoch im

Flug,

Der Mann am

Jauchepfuhle,

Der Bremser nachts

im Zug -

Ich soll sie alle

melden

Im redlichen

Gedicht,

Die unbekannten

Helden,

Geboren zum

Verzicht,

Sie geben sich als

Opfer

Genußlos, arm

dahin -

Sie sind die Lückenstopfer,

Durch sie sind wir gediehn!

Der kleine Mann

und der Krieg

So sehr Burte der

Antikriegshaltung Liebknechts Respekt entgegen bringt, so deutlich sieht er die

menschliche Schwäche von Fabrikarbeitern angesichts der Verlockung des Krieges:

Ein Vetter von mir, Fabrikarbeiter in einer

Papierfabrik, hochbegabter Mensch in unbefriedigender Stellung, also

Sozialdemokrat, fähig, also Führer in seinem Dorfe, kam bei der Einkleidung zu

mir, um Abschied zu nehmen, und sagte mir: Hermann, jetzt bring ich einen Russen

am Nasenring! entgegnete ich: Werden die Nasenringe vom Gewerkschaftskartell

gestellt, lachte er: Dummes Zeug! Nit rot nit schwarz nit gscheckt *) nit blau,

jez simmer alli nobel grau! - (*Gscheckt = scheckig bedeutet die (National)-Liberalen!)

-

Für einen Fabrikarbeiter, wie er es ist, bedeutet der Krieg

die Entdeckung einer neuen Welt, ja der Welt! Er hat Zeit (Dehmels

einziges wurzelhaftes Gedicht ist jenes "Nur Zeit") er hat

frei, seine persönlichen Anlagen werden geschätzt, er wird als Gefreiter

Unteroffizier, Vorgesetzter, ist (nach Bismarck!) auf seine Tressen erpicht,

bekommt das Eiserne Kreuz (für Soldaten ist es eine Auszeichnung, für

Offiziere ein Erinnerungszeichen; es haben es z. B. Offiziere, die nie im Felde

waren, sondern das Telefon des Stabes in einem Freiburger Luxushotel bedienten),

der Großherzog giebt ihm die Hand, die Gemeinde beglückwünscht ihn und sendet

eine Spende - herdi,

was kann ihm Schöneres geschehen? - fahr ab, oller

Mehrwert ...

Burte moniert, dass

sein Vetter wichtige Anliegen und Probleme der damaligen Sozialdemokratie nicht

verstanden hat, wenn er schreibt:

... fahr ab, oller Mehrwert, ehernes Lohngesetz,

Unterernährung, mangelnde Kompensation, Marx rechtgläubig oder Marx reformiert

(Franz Oppenheimer), das versteht der Mann nicht, es wirkt nicht in ihm, das

sind ihm belanglose Fremdwörter. Selten will er auch ein rechter Kerl sein,

Ehre haben, ein Männle sein, wie man sagt, dazu hilft ihm der Krieg.

Nun versucht Burte

den von Rathenau beanstandeten Untertanengeist abschließend zu erklären:

In der menschlichen, unveränderlichen Natur liegt die

Erklärung für das von Ihnen Beklagte, nicht in unsern Einrichtungen, wobei ich

freilich wieder zugeben muß, daß beide sich bedingen. Was man auch sage: Im

deutschen Volke sind herrliche Kräfte verlocht, die Unterschicht ist qualitativ

unvergleichlich, der englischen überlegen, nur die schweizerische, glaube ich,

ist besser geschult.

Kaiser, Kanzler,

Reichstag, Volk

Im folgenden Teil

des Briefes beschäftigt sich Burte damit, wer die Verantwortung für den Krieg

hat:

Will man Ihre andere Feststellung über die Fehler, Launen

und Ungröße des Erbherrn werten, so muß man sich die einfache Frage vorlegen:

Wer hätte es besser gemacht? Eines steht fest: die wirkliche letzte

Verantwortung liegt nur beim Kaiser. Niemand, kein Reichstag, kein Bundesrat,

vor allem kein Kanzler à la Bülow oder Bethmann wird sie ihm vor der

Geschichte und vor der Mitwelt abnehmen.

Die Aufrüstung und

der Krieg seien gegen die Mehrheit des Volkes durchgesetzt; der Kaiser

zeige Führungsschwäche. Im November/Dezember 1913 war

es zu einem Konflikt zwischen dem preußischen Militär und der Bevölkerung im

elsässischen Zabern und zu Protesten im ganzen Reich gekommen.

Was wir an kriegerischen Einrichtungen haben, ist dem Volke -

seinem Reichstage! - nur mit Mühe und mit Concessionen abgerungen worden. Die

Mehrheit der deutschen Wähler, Linke aufs erste Linke und Polen und Elsäßer,

waren seit Jahrzehnten nicht für eine Vermehrung, Verbesserung und Vorbereitung

der Kriegsmittel zu haben. Der Kaiser, menschlich begreiflich, scheut die ständigen

Konflikte: nachdem man ihm im November-Rummel den konstitutionellen Knax

beigebracht hat, die Unsicherheit gegen seine Kanzler! - und der Zabern-Rummel

gegen sein Heer ging, - (Gedächtnis, Gedächtnis!) - ist sein Fall tragisch: Er

müßte entweder mit allen Mitteln durchsetzen, was er braucht, um die

Verantwortung tragen zu können, oder er müßte sagen: übernehmt Ihr die

Verantwortung!

Burte vermisst

nicht nur beim Kaiser die Entschlusskraft, um einen Krieg verantwortlich führen

zu können, sondern er hält auch die im Reichstag tonangebenden Parteiführer

nicht für moralisch kompetent:

Unser Reichstag die Verantwortung für einen solchen Krieg!

Ich muß lachen oder heulen, wenn ich daran denke. Parteiführer, die in der

Uniform des Offiziers ganz ordinäre Schiebergeschäfte machen (Sunlight,

Jasmatzi). Nein! - So liegt die

Sache: Siegen wir, so wird es heissen: Das Volk hat gesiegt, unterliegen

wir, wird es heulen: Der Kaiser ist schuld. -

Burte war im

Prinzip ein Anhänger Bismarcks und der konstitutionellen Monarchie - einer

Staatsform, in der es eine Machtteilung zwischen Kaiser und Parlament (=

Reichstag) gab. Der Kaiser war Oberbefehlshaber der Armee und ernannte den

Reichskanzler und hatte somit ein Übergewicht. Der Reichstag hatte im

Kaiserreich eine größere Macht als heute das Europäische Parlament in der

Europäischen Union, er hatte neben dem Recht der Etatbewilligung auch das Recht

zu Gesetzesinitiativen und zu Gesetzesbeschlüssen. Kaiser Wilhelm II. hatte

Bismarck 1890 entlassen und einen Politikwechsel hin zum Irrationalen

eingeleitet. Die prinzipielle Anhängerschaft Burtes

an die konstitutionelle Monarchie

schloss konkrete Kritik am Kaiser und den Kanzlern nicht aus.

In seiner Rede am

4. August 1914 im Reichstag hatte Kaiser Wilhelm gesagt: ”Ich kenne

keine Parteien mehr, kenne nur noch Deutsche.” Nach Burte war diese Äußerung dem

Kaiser vom Kanzler Bethmann eingegeben. Damit brachte Wilhelm II. den Wunsch

nach Harmonie zum Ausdruck. Dass diese Harmonie Wirklichkeit geworden war,

zeigte sich, als die Sozialdemokraten die Kriegskredite bewilligten. Aber schon

vor der Kaiserrede hatte die SPD-Führung signalisiert, dass es bei einem

Kriegseintritt des Deutschen Reichs keine Sabotage und Generalstreiks geben

würde. Mehr als diese

Instrumentalisierung des Kaisers moniert Burte, dass Kanzler Bülow 1907 den Kaiser dazu gebracht habe, in die Tiefen der

Wahlpolitik hinabzusteigen. Nach Burtes Meinung könne es dem Kaiser egal sein,

wer seine Geschäfte macht: Liberale könnten das so gut wie Konservative. Im

Brief an Rathenau lautet die entsprechende Stelle:

Daß Bethmann diese Rede von: Keine Parteien mehr, nur noch

Deutsche! halten ließ, ist lange nicht so schlimm, wie Bülows Unsinn, der nach

den Blockwahlen 1907 den Kaiser zu den Straßenpassanten über den Wahlausfall

sprechen ließ: als wenn ein Wahlausfall den Kaiser etwas anginge, als wenn der

Kaiser die Geschäfte nicht ebenso gut von einem liberalen wie von einem

konservativen Ministerium besorgen lassen könnte!! "Könnte"

gewiß, er that es noch nicht, wohl aus dem einfachen Grunde, daß ein Monarch

nicht gute Leute in das Amt setzen kann, die ihn aus dem seinigen setzen - zu

wollen behaupten! "Freiheit für Jeden, der die meine achtet!"

(einen andern Standpunkt kann m. E. ein wirklicher Monarch nicht

einnehmen.)

Alle diese scheinbar harten Fragen werden praktisch im Leben

viel leichter sich lösen als in der kalten mathematischen Theorie.

Burtes gewünschter persönlicher "Kriegsgewinn"

Walther Rathenau

spricht in seinem Brief von einer "behördlichen Kinderstube" und

meint damit den Mangel an Selbstbewusstsein und Initiative im Volk und bürokratische

Einschränkungen, gewiss auch Privilegien des Adels und anderer; er will "Selbstbestimmung, selbstverdientes Glück und

Freiheit". Seine nicht ganz Ernst gemeinte Drohung, nach dem Krieg in die

Schweiz zu ziehen, beantwortet Burte mit einem Gedankenspiel. Schloss

Freienwalde war die Residenz Rathenaus in der Mark Brandenburg, in der Burte schon zu Gast gewesen war.

Würde nach dem Siege, er sei klein oder groß, so schreiben

Sie, die behördliche Kinderstube wieder geheizt, so würden Sie Ihr Leben an

einem blauen Teich in der Schweiz beschließen. Der Gedanke, Sie könnten einmal

hier im Süden wohnen und wirken, eine Art Freienwalde in der Schweiz besitzen,

und der gleiche noble Wirt sein wie in der Mark, dieser schöne Gedanke hat für

mich etwas so bestechendes und verlockendes, dass ich gerne nach einem Holzhieb

in meinem kleinen Wäldlein in den "Stechpalmen", so heißt der

Schlag, zur Heizung der Kinderstube beisteuern würde. Rathenau am X-See,

Spitteler am Luzerner See, Madelung (?) am Zürisee, Mauthner am Bodensee, ich

vielleicht am Titisee, ha, das wäre ein so übler Kriegsgewinn nicht. Für

mich. Das ist ja, was mir fehlt, ein reifer, klarer Kopf, ein Mann, eine Art

Trainer, der erkennt, wo es dem Gaul fehlt, wo er zu gebrauchen ist, was er

geben kann.

Carl Spitteler

war Dichter und Schriftsteller, Fritz Mauthner Philosoph und Schriftsteller, mit Madelung ist wahrscheinlich der dänische

Dichter Aare Madelung gemeint; das Fragezeichen ist von Burte.

Ablehnung von Englandhass und politischer Fäulnis;

Blick auf Europa

Erneut treibt es

Burte zu Bemerkungen, die nicht mit dem ihm heute angehängten Bild des

Hurrapatrioten vereinbar sind. Burte hatte Shakespeare bei seinem

England-Aufenthalt 1904 im Original gelesen und lieben gelernt; anscheinend

dachte man in Deutschland darüber nach, ob Stücke von Shakespeare, einem

Dichter des englischen Feinds, noch gespielt werden sollten.

Es muß

auch nach der Kriege einige europäisch übersichtente Geister geben, denen eine

Umfrage "Soll man Shakespeare spielen?" eine Pose und ein "Haßgesang"

eine Scham ist. Hassen Sie denn oder ich England? Auch im herrlichsten Sieg muß

es ein paar Köpfe geben, die nicht mittaumeln, sondern darauf dringen, daß

Fehler gutgemacht, Griffe geändert, Ungerechtigkeiten beseitigt werden: sonst

faulen wir in Deutschland noch mehr in uns zusammen als vorher und werden ein

europäisches China, mit beknopften Mandarinen, wo Einer unangenehm auffällt,

wenn er menschlich frei und ungezwungen leben kann ohne Tresse, Glunker und

Trabanten.

Die Wertschätzung Rathenaus durch Burte

Hermann Burte sagt

Rathenau eine große Zukunft voraus. Zu anderen Gelegenheiten - bei einem Gespräch

auf einer Wanderung zum Schloss Bürgeln und im Brief vom 13. Juli 1913 - hatte

Burte schon die Meinung geäußert, Rathenau sei zum Reichskanzler befähigt und

von ihm erwünscht.

Das Gespräch beim Schloss Bürgeln ist in Burtes 1925 erstmals erschienenen

Erinnerungswerk "Mit Rathenau am Oberrhein" beschrieben. Rathenau

wurde Anfang 1922 tatsächlich Außenminister, doch die politischen Wege Burtes

und Rathenaus hatten sich nach dem Ende des Krieges getrennt und ihr

Briefwechsel war eingeschlafen.

Die Anspielung

"Kraftwerk" hat auch einen biografischen Hintergrund - Rathenau und

Burte waren sich schon am Kraftwerksbau in Laufenburg (Hochrhein) begegnet, wo

die Kraft gestauten Wassers in Strom umgewandelt wurde.

Sie,

lieber Freund, sind ein Mann, der als Schriftsteller leisten kann was Montaigne;

nur haben Sie den ungeheueren Vorteil, dass Sie nicht wie er von den Zitaten und

Anekdoten der Vergangenheit her ihre Zeit beurteilen, sondern aus der geahnten,

seelisch vorausempfundenen Zukunft heraus. Deshalb haben Sie die Pflicht, uns

ihre Bücherreihe zu schaffen, wie ich die Pflicht habe, meine Erde und

Menschung in Seele zu wandeln mittels der Worte. Aber ich verhehle mir nicht,

dass bei Ihnen, etwa wie bei Dostojewski und Gotthelf, (die ganz auf einem

andern Acker wuchsen, andere Seinsformen entfalteten) das Schreiben nichts

anderes ist als ein gewandelter Thatendrang. Die Stauung des Blutes erzeugt das

Licht der Seele. (Kraftwerk!). Und so weiß ich, fühle ich, dass Sie nicht so

schnell, vielleicht in 20 Jahren erst, nach dem Süden kommen, wenn Sie Ihr Werk

im Vaterlande gethan haben werden. Ihr Pessimismus im Briefe ist das Bangen vor

der nahe fallenden Entscheidung, Ihr Tag und Ihr Triumph ist näher, als Sie

ahnen. Es ist nicht möglich, daß ein Mann von Ihren Fähigkeiten lange

verborgen bleibe; Sie sind auch bei denen, die Sie als Gegner empfinden,

ausserordentlich geachtet, vielleicht ein bischen gefürchtet: der Hecht ist bei

den Karpfen selten beliebt. Wenn Sie aber einmal zu Wort kommen, so kommen Sie

zu Wort und werden unbezwingbar sein, solange Sie sachlich sind. Wer aber ist

sachlich, wenn nicht der Dichter der Mechanik des Geistes? Also: Vorwärts!

Hermann Burte beschließt

seinen Brief:

Meine

Bitte, als Ihres ehrlichen und dankbaren Freundes, der gerade dann, wenn Sie die

leidenschaftlich gesuchte Verantwortung gefunden haben, Ihnen Dienste leisten

kann, wie die Maus in der Fabel dem Löwen, ist nur die: Vergessen Sie im Glücke

den altbadischen Dichtersmann nicht, der immer heimlich und öffentlich ist der

Ihre.

Hermann Strübe

(Burte)

P.S.

Dieser Brief ist zu lang; er soll aber nicht zum Barbierer mit irgend einem

Barte sondern bleiben, wie er ist.

Seine ebenso

herzliche Antwort auf diesen Brief schrieb Walther Rathenau am 24. Januar 1915.

Version vom 17. 2. 2008

----------------------------

(1) Alle

erwähnten Briefe Rathenaus sind zu finden in: Walther Rathenau - Briefe.

1871-1913 / 1914-1922 (2 Bände), Herausgegeben

von Alexander Jaser, Clemens Picht und Ernst Schulin. Düsseldorf 2006

(2) Erwiderung von Hermann

Burte Strübe auf Anklagen, Vorwürfe und Beschuldigungen (1947),

Hermann-Burte-Archiv, Maulburg

(3) Zitiert nach: Ulrike

Falconer: Hermann Strübe (Dichtername ab 1905: Hermann Burte). Biografische

Stoffsammlung in Bearbeitung ..., Word-Dokument im Hermann-Burte-Archiv,

Maulburg

(4) Schreiben von Peter

Philippen, Fraktion der Grünen, an den Kreisrat Breisgau-Hochschwarzwald,

sieben Seiten, siehe auch Badische Zeitung, Breisgau-Hochschwarzwald, 27. 7.

1988

|