Geschichte ist kein Selbstbedienungsladen zum aktuellen Gebrauch. Die Straßennamen einer Stadt dokumentieren Denkweisen, Erfahrungshorizonte, Irrtümer und Scheingewissheiten der jeweiligen Epoche. Deshalb sind sie lehrreich. Zwei Diktaturen vollzogen im 20. Jahrhundert in Berlin en masse leichtfertige Umbenennungen, weil sie sich - jeweils unterschiedlich - als Sieger der Geschichte, als Wohlgesinnte sahen. Die gedankenlosen, gesinnungsstarken Straßenumbenenner der Gegenwart stehen in dieser Tradition. Selbstgewiss sehen sie sich auf der angeblich guten und sicheren Seite der Geschichte. Ihnen mangelt es an Demut. Ihnen fehlt die Fähigkeit, sich selbst als Menschen zu begreifen, die irren. Ihnen fehlt der Respekt vor den Nachgeborenen, die über viele Taten und Unterlassungen von uns Heutigen mit unverständigem Kopfschütteln oder mit Entsetzen urteilen werden.

Der Historiker Götz Aly in der "Berliner Zeitung" vom 2. Februar 2010

Dichterspuren tilgen - "moralischer Irrsinn" in Müllheim und Konstanz

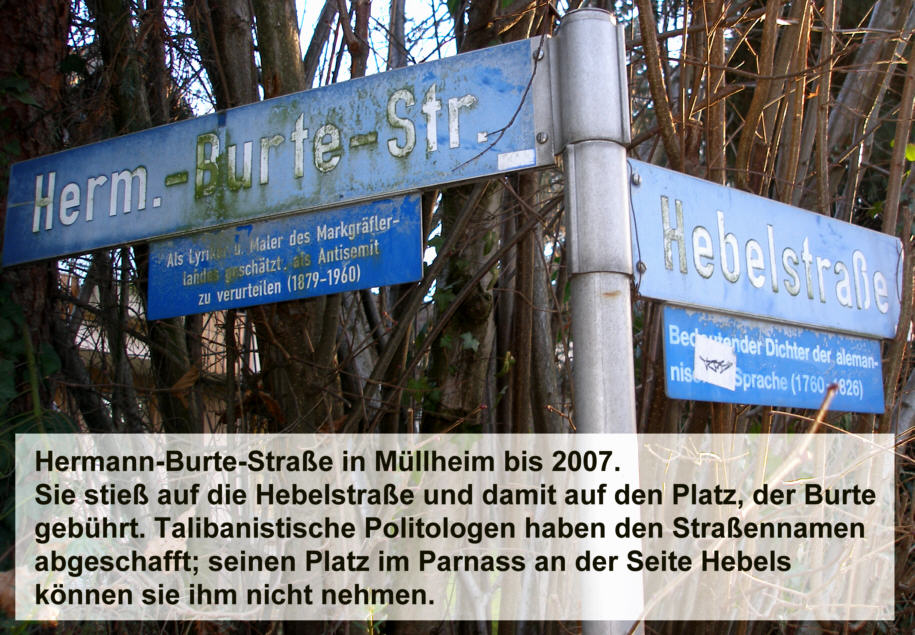

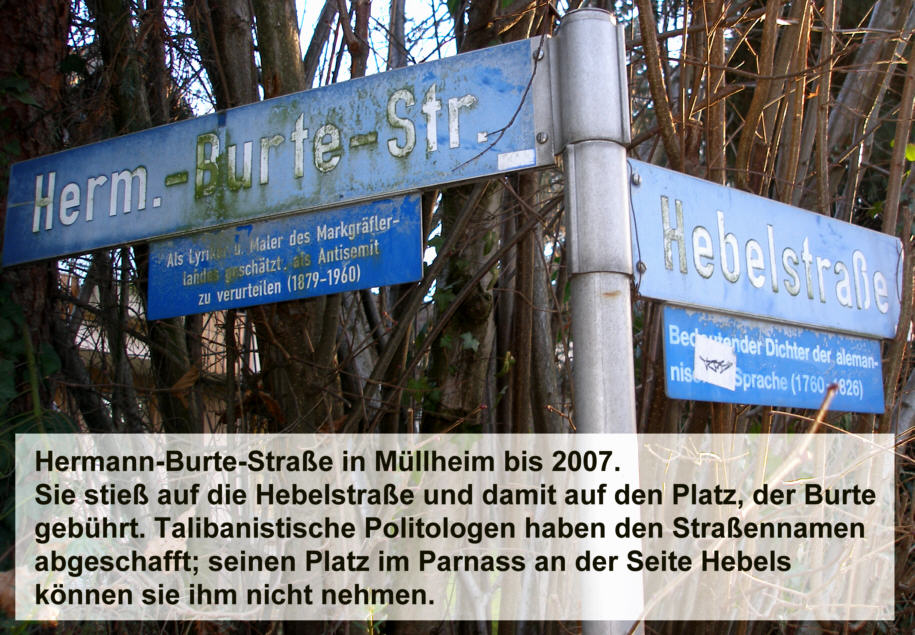

Konstanz und das Markgräflerland sind mit einem ähnlichen Problem konfrontiert: Beide hatten einen Dichter mit nationaler Berühmtheit in ihrer Mitte, der sich im Nationalsozialismus kompromittiert hat. Es geht um die Dichter Wilhelm von Scholz (1874-1969) und Hermann Burte (1879-1960). In Konstanz soll das Grab des Dichters beseitigt werden, in Müllheim sollen die Schilder der Hermann-Burte-Straße abgehängt werden. Während in Konstanz namhafte Stimmen gegen die Pläne laut wurden, herrschte im Markgräflerland Friedhofsstille.

Das Markgräflerland: die eine Welt

Vom 13. Juli bis 23. September

2007 wurde im Lörracher Museum am Burghof die Sonderausstellung

"Hermann Burte und der Nationalsozialismus" (1)

gezeigt. Sie richtete den Fokus

auf die zehn kritischsten Jahre im über 60-jährigen Schaffen dieses deutschen,

alemannischen und Markgräfler Dichters. Sie brachte eine weitere

Diskreditierung Hermann Burtes mit sich und führte zu weiteren Schritten, ihn

aus dem kollektiven Gedächtnis des Markgräflerlands, ja der ganzen Alemannia

zu tilgen.

Die Badische Zeitung berichtete

Ende November 2007, der Müllheimer Gemeinderat habe "basierend auf einer Ausstellung der Kuratorin

Kathryn Babeck im Lörracher Museum" beschlossen, die Hermann-Burte-Straße umzubenennen. Wie aus der Gratiszeitung

"Der Sonntag" zu erfahren war, wurde im Müllheimer Stadtteil Feldberg

auch die Benennung der Halle nach Burte abgeschafft (2). Die

Stadträtin Myriam Egel (MIAU) hatte den entsprechenden Antrag zur Burte-Straße

gestellt. Im Pressebericht war über die Sitzung am 28. November 2007 zu

lesen:

Dass Burte "Nazi" war, sei eindeutig bewiesen, betonte Myriam Egel. Sie zitierte den Dichter zum Thema Juden: "Einer muss weichen, sie oder wir" und "Mord hält am Leben". Stadträtin Elisabeth Furch-Krafft (SPD) erinnerte an Burtes Gesinnung mit dessen Äußerung: "Alle Untermenschen müssen den deutschen Herrenmenschen dienen". Es sei für sie (...) ganz klar, so Furch-Krafft, dass Burte geistiger Wegbereiter für den Nationalsozialismus war.

Über die Stellungnahme von Gerhard Engler (CDU) heißt es in der gleichen Ausgabe der Badischen:

Wer Namensgeber einer Straße sei, werde dadurch hoch geehrt. Im Abhängen des Schildes sehe er die Beendigung der Ehrung für Burte, "nicht mehr und nicht weniger", betonte Gerhard Engler und: "Eine andere Entscheidung wäre ein ganz falsches Signal für die junge Generation". (3)

Der Gemeinderat beschloss die Abschaffung des Burte-Staßennamens dann mit 16 Pro-Stimmen, bei neun Enthaltungen und zwei Gegenstimmen.

Warum wurde Burte 1970 in Müllheim geehrt?

Dass Burte NSDAP-Mitglied

gewesen war, wusste

der Müllheimer Gemeinderat auch 1970, als die Straße nach ihm benannt wurde;

mit dem Namen sollte aber nicht "der Nazi" geehrt werden, sondern der

bis dahin bedeutendste Markgräfler und alemannische Dichter des 20. Jahrhunderts. Auch

"Argumente" der Art, wie sie am 28. November 2007 von den

Antragstellern kamen, waren 1970 schon bekannt: So hatte bereits das Magazin Spiegel vom

1. April 1959 aus dem gleichen Gedicht

"Entscheidung" zitiert, das auch Frau Egel bemühte. Frau Furch-Krafft

hat, so ergab meine Nachfrage (4), aus dem Gedächtnis zitiert - aus einem

Burte-Text, den sie vor 15 Jahren

gelesen habe; den Titel des Textes kann sie nicht mehr angeben; die Wiedergabe durch die Badische Zeitung sei nur sinngemäß,

nicht wörtlich richtig. Hermann Burte ist

auf die Demagogie, die in solcher Zitiererei liegt, in einer Stellungnahme

noch

im Jahr vor seinem Tod eingegangen (5). Sie ist im Internet hier

zu finden.

Der Gemeinderat ehrte 1970

nicht "den Nazi", der Burte einmal war, wie die Einlassung von Gerhard

Engler impliziert. So werden bis zu heutigen Tag viele andere Personen geehrt,

die im Nationalsozialismus verstrickt waren, sich nach dem Krieg aber Verdienste

erworben haben. Zu ihnen gehören Parteimitglieder und Funktionsträger im

Dritten Reich wie (6):

- Kurt-Georg Kiesinger (NSDAP-Mitglied;

späterer Bundeskanzler; Ehrenbürger von Albstadt-Ebingen und zahlreiche andere

Ehrungen),

- Hans-Dietrich

Genscher (NSDAP-Mitglied; später Außenminister; Ehrenbürger von Halle und

zahlreiche andere Ehrungen)

- Werner Höfer (NSDAP-Mitglied;

später WDR-Fernsehdirektor, Moderator; Großes Bundesverdienstkreuz und

zahlreiche andere Ehrungen)

- Walter Jens

(NSDAP und NS-Studentenbund; später Rhetorikprofessor; Ehrenbürger von

Tübingen, mehrere Literaturpreise)

- Henri Nannen (verschiedentlich Propagandasprecher

im Dritten Reich, darunter in der Propagandatruppe "Südstern" der

SS-Standarte Kurt Eggers; später Stern-Chefredakteur; Ehrenbürger in Emden,

nach ihm ist die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg benannt)

- Rudolf Augstein (schrieb zwei - harmlose - Artikel

in "Das Reich" und im "Völkischen Beobachter"; gegen

Kriegsende war er Leutnant der Wehrmacht; später Chefredakteur im Spiegel;

beschäftigte in den 50er Jahren die ehemaligen SS-Hauptsturmführer Horst

Mahnke und Georg Wolff als Redakteure. Wolff wurde 1959 bis 1979 stellvertretender

Chefredakteur unter Augstein (7); Augstein selbst wurde Ehrenbürger von

Hamburg und erhielt das Große Bundesverdienstkreuz und zahlreiche andere

Ehrungen).

Selbstverständlich galten die

Ehrungen dieser Männer nicht dem Parteimann oder Funktionsträger im

Dritten Reich, der sie einmal waren, sondern ihren Verdiensten außerhalb

der Hitlerzeit.

Geehrt werden in Deutschland

auch kommunistische Dichter, darunter Bertolt Brecht. Man könnte Brecht mit gleichem Recht oder Unrecht

"geistigen Wegbereiter des Kommunismus" nennen, wie Furch-Krafft Burte

"Wegbereiter des Nationalsozialismus" nennt. Brecht war nicht nur in

der DDR, sondern in der ganzen kommunistischen Welt bedeutend: In der Sowjetunion wurde er 1954 mit

dem

Internationalen Stalin-Friedenspreis ausgezeichnet. Nach ihm sind Schulen in Brandenburg, Buckow,

Darmstadt, Dresden, Duisburg, München, Wismar und verschiedenen

anderen Orten benannt. Nach einer repräsentativen Studie haben 55% der

Deutschen Brecht-Texte in der Schule gelesen; Brecht ist heute noch führend auf

den Spielplänen deutscher Theater (8). Es liegt mir

fern, Brechts dichterisches Können abzustreiten - er war früher einmal mein Lieblingsdichter. Und so

stören mich die zahlreichen Straßenbenennungen nach

Brecht keineswegs. In den neuen Ländern

gibt es fast in jeder Stadt eine Bertolt-Brecht-Straße, aber auch in

westdeutschen Großstädten wie Karlsruhe, Köln, Ludwigshafen, Nürnberg,

Münster, Osnabrück, Stuttgart sowie in zahlreichen mittleren und kleineren Orten.

Hermann Burte machte sich in

fünf Jahrzehnten vor und nach der Hitlerzeit als Dichter

verdient. Was Brecht für die Linke war und ist, war Burte einmal für das alemannische Markgräflerland, ja, für die ganze

Alemannia. Die Liebhaber von Burtes Dichtung fanden sich reichlich in allen

Schichten des Volkes; dazu gehörten immer auch Linke. Und selbst auch Verfolgte des

nationalsozialistischen Regimes schätzten Burte als Dichter und Mensch, darunter Reinhold

Zumtobel, ehemaliger Chefredakteur der sozialdemokratischen Volkswacht, Rupert

Gießler, Feuilletonredakteur der Freiburger "Tagespost", späterer Chefredakteur der Badischen

Zeitung und Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, der Schriftsteller und

Literaturwissenschaftler Rudolf Goldschmit-Jentner, der deutsche

Dichter und Pazifist Franz von Unruh und der elsässische jüdische Dichter Nathan

Katz. Die Markgräfler identifizierten sich viele Jahrzehnte

namentlich mit seinem

alemannischen Werk "Madlee"

(1923), das übrigens auch starke Sozialkritik enthält. Selbst während des Dritten Reiches brachte

Burte positive Werke heraus, wie sein

Gedicht "Hebel rassisch!" (1940/41), in dem er sich über die

Rassenlehre der Nationalsozialisten lustig macht, oder sein Drama "Warbeck"

(1935),

das eine Anklage gegen Gewalt und Krieg darstellt. Freilich hat Burte - wie

andere später Geehrte - in einem totalitären System auch schlimm geirrt - in

Wort und Schrift, namentlich in seinen "Sieben

Reden" (1943). Doch seine damalige, teilweise durch die Zeitumstände

erzwungene Haltung auf sein ganzes Leben davor

und danach zu projizieren,

wie es von vielen seiner Gegner regelmäßig getan wird, hat mit der Realität

wenig zu tun. Etwa über

seine Einstellung um 1914/15, in zeitlicher Nähe zu seinem umstrittenen Werk

Wiltfeber, habe ich mich an anderer Stelle

geäußert und gängige Vorurteile widerlegt (9).

In einer entscheidenden Zeit zog der

Deutschnationale Burte wegen seiner Haltung den Hass der

Nationalsozialisten

auf sich. Im Völkischen Beobachter, dem Zentralorgan der NSDAP, heißt es am 18. November 1932

dazu:

Dass der Dichter des 'Wiltfeber' und 'Katte' sich heute im Dickicht autoritärer Phraseologie verfangen hat und sich nicht wiederzugebende Beschimpfungen des erwachenden Deutschlands leistete (...), das ist eins der traurigsten Kapitel aus der jüngsten Vergangenheit, auf das wir in anderem Zusammenhang noch eingehend zu sprechen kommen müssen.

Hermann Burte, der beliebteste alemannische Dichter des 20. Jahrhunderts, wurde in verschiedenen Markgräfler Gemeinden mit Straßennamen geehrt, so auch 1970 in Müllheim. Doch ab den 70er Jahren, während Bertolt Brecht an Bildungsstätten in Oberbaden und Deutschland auf dem offiziellen Lehrplan stand und Hochkonjunktur hatte, wurde die Benennung von Schulen nach Hermann Burte vom Oberschulamt Freiburg verboten. Die im Kulturbereich zur Herrschaft gelangte politische Richtung hielt es für richtig, hier mit zweierlei Maß zu messen, in Entscheidungen von Markgräfler Gemeinden einzugreifen und sich mit Verboten durchzusetzen. Doch die Ehrung Burtes und anderer Menschen mit Fehlern, die sich als Dichter oder anderes verdient gemacht haben, stellt kein falsches Signal an die Jugend dar. Der Jugend brauchen keine fehlerfreien Übermenschen vorgegaukelt werden.

Weitere Versuche, das Andenken an Burte zu tilgen

Die Auslöschung von Burtes

Namen im Straßenbild Müllheims sollte nach dem Willen Interessierter nicht der einzige

derartige Vorgang sein. Eine entsprechende Vorlage brachte bereits "Die

Oberbadische" vom 30. Juli 2007 mit dem Artikel "Burte: Ehrenbürgerschaft

überdenken?" ein. Hier werden Kommunalpolitiker verschiedener

Ortschaften von Christian

K. Polit gefragt, ob sie nicht Burtes Ehrenbürgerschaften überdenken oder Straßenbenennungen

nach ihm abschaffen wollen. Die Initiative Polits war ebenfalls durch Kathryn

Babecks Ausstellung "Hermann Burte und der Nationalsozialismus" im Museum am

Burghof in Lörrach veranlasst. Dagegen nahm allerdings Museumsleiter Markus

Moehring in der Badischen Zeitung vom 11. August 2007 Stellung, der meinte, man

könne die Geschichte nicht durch eine Aberkennung der Ehrenbürgerschaft

ungeschehen machen.

Stimmung für das Tilgen von

Benennungen nach Burte in der Öffentlichkeit machte auch die Gratiszeitung

"Der Sonntag". Nehmen wir an, es ginge nicht um Burte, sondern um Herbert Wehner. Ein

Journalist würde schreiben: "Dutzende von Städten haben Straßen nach dem

Kommunisten benannt ...". Obwohl es zutrifft, dass Wehner einmal führender

Kommunist

war, würde hier gleich ins Auge springen, dass es sich um Polemik handelt - die

Städte haben den verdienten SPD-Politiker geehrt und nicht den ehemaligen

Kommunisten. Nach dem gleichen Muster behaupten René Zipperlen und Alexander Huber

am 9.

Dezember 2007 in ihrem Blatt explizit, es habe Benennungen "nach dem

Nationalsozialisten" gegeben:

Gut ein Dutzend Ortschaften haben Straßen nach dem Nationalsozialisten benannt, andere (früher) auch Schulen, heute noch Hallen, in dreien ist er Ehrenbürger.

Zipperlen und Huber nehmen sich namentlich Efringen-Kirchen vor:

Nicht nur gibt es dort eine Straße und eine Schulturnhalle, die nach Burte benannt ist, Hermann Burte ist auch der einzige Ehrenbürger des Ortes.

Die Qualifizierung

"Schulturnhalle" für die Mehrzweckhalle geschieht hier nicht zufällig,

es ist eine Vorlage für alle, die meinen, dass Benennungen nach Burte 'ein ganz

falsches Signal an die Jugend' seien und bei einer Halle, in der Jugendliche

turnen, nicht angebracht seien. Vielleicht werden, wenn es danach geht, auch

bald Burtes Bücher aus

Bibliotheken entfernt, an deren Regale Jugendliche sich verirren könnten.

Die Sonntag-Autoren führen

in ihrem Artikel mehrfach Unbekannte an ("die Bürger",

"kritische Geister") - sie tun so, als gäben sie nicht ihre persönliche

Meinung wieder, sondern die des Volkes. Die Ehrung Burtes in Efringen-Kirchen

wird als politisch besonders ungeschickt dargestellt:

"Ohne Not", so hört man von verschiedenen Seiten, habe man erst 1957, also drei Jahre vor seinem Tod, die Ehrenbürgerwürde verliehen.

Und dies, so die Autoren,

obwohl "die Efringer-Kirchener um die Erfahrung der NS-Zeit reifer

waren."

Sodann versuchen sie, Hermann

Burte gegen die Efringer-Kirchener direkt in Stellung zu bringen. Sie zitieren

aus seinem (unveröffentlichten) Gedicht "Im Exil", in dem er, ohne

den Namen des Dorfes zu nennen, es als "seelenlosen Ort" bezeichnet hatte, wo ihm "kein Freund"

nahe sei. So mag die Stimmung Burtes 1946 tatsächlich gewesen sein, als er aus

Lörrach ausgewiesen und nach Efringen-Kirchen verbannt wurde. Was Zipperlen und

Huber verschweigen oder nicht wissen, ist, wie die Geschichte weiterging. Sie

ist aus dem späteren Gedicht "Im Dorf am Rhein" zu entnehmen, eines

von mehreren Gedichten im Gedichtsband "An Klotzen, Rhein und Blauen",

in denen Burte Efringen-Kirchen besingt. Burte wollte das ganze Bändchen

Gedichte Efringen-Kirchen widmen, es konnte aber erst 1963 posthum erscheinen. (10)

Immerhin erwähnen die beiden

Sonntag-Redakteure die einzige veröffentlichte

Kritik (11), die es in Oberbaden an

der Lörracher Sonderausstellung gegeben hat, der Ausstellung, mit der sich diejenigen

legitimieren, die Burtes Namen aus dem Straßenbild tilgen wollen:

Harald Noth (...) ist der emsigste Kritiker der Burte-Ausstellung (...), die er akribisch als wenig objektiv kritisiert.

Wo diese Kritik zu finden ist, verschweigt der "Sonntag" seinen Lesern. Sie können sich daher kein eigenes Bild machen, sondern müssen Noth so nehmen, wie er im Blatt vorgestellt wird. Der Artikel endet:

Dass er auf fehlende Belege für manche Behauptung hinweist, ist eines. Dass sein Grundton ein revisionistischer ist, ein anderes. Das zeigt sich etwa bei der Frage nach Burtes Antisemitismus oder seinem Führerlob.

Was bedeutet die Bezichtigung

eines "revisionistischen Grundtons" im Zusammenhang mit Geschichte im Nationalsozialismus? Wenige Wochen vor dem Sonntag-Artikel hatte die

Bezichtigung der Fernsehmoderatorin Eva Herman als Revisionistin im Bezug auf

die Geschichte der Familienpolitik der Nationalsozialisten zu ihrer Entfernung aus ihrer beruflichen Stellung

beim NDR geführt. Der Auslöser war eine Denunziation durch eine Journalistin

einer Hamburger Zeitung gewesen; Bild am Sonntag hatte die Vorlage

aufgegriffen und das Signal zu einer nationalen Medienkampagne gegeben, in der

Eva Herman unmöglich gemacht wurde.

Viele der Betreiber der

Medienkampagne gegen Eva Herman (12) waren 1968 und danach Anhänger totalitärer Ideologien und von

sogenannten "Berufsverboten" betroffen gewesen. Heute betreiben manche

von ihnen selbst die Entfernung Andersdenkender aus öffentlichen Positionen.

Konstanz: eine andere Welt?

Fast zeitgleich mit dem Beschluss des Müllheimer Gemeinderats, die Benennung der Straße nach Burte zu tilgen, beschloss der Friedhofsbeirat der Stadt Konstanz, das Grab des Dichters Wilhelm von Scholz einebnen zu lassen. Von Scholz hatte jahrzehntelang als allseits geachteter Dichter gewirkt, sich dann aber im Nationalsozialismus verstrickt. Wolfgang Messner schreibt in der Stuttgarter Zeitung vom 31. November 2007:

Wilhelm von Scholz lehnte die Moderne radikal ab und huldigte dem Mystisch-Okkulten. Damit war er den Nationalsozialisten hochwillkommen. Schon im März 1933 leistete er die gewünschte Loyalitätserklärung auf Hitler, den er bei jeder Gelegenheit hymnisch verehren sollte.

Die Vorwürfe, die Holger Reile

in der Konstanzer Internet-Zeitung SeeMoZ (13) und im Neuen Deutschland

(14) gegen ihn erhob, gipfeln darin, dass er 1944 aus Goebbels'

Propagandaministerium eine "Ehrengabe" von 30.000 Reichsmark erhalten

habe.

Die Stadt Konstanz wollte mit

der Aufgabe der Grabstätte der Familie von Scholz vordergründig Geld sparen -

in Müllheim entstehen hingegen durch die Umbenennung erhebliche Kosten. Es muss

umgeschildert werden; die bestehende Straße "Im Weingarten" soll verlängert

werden; dadurch sind auch neue Hausnummern erforderlich. Für die Anwohner

ein beträchtliches Ärgernis. Sie müssen vom Briefkopf bis zu Pass und

Führerschein alles ändern. Für Geschäftsleute kann der Aufwand immens sein.

Doch in Konstanz meldete sich

der Dramatiker Rolf Hochhuth zu Wort und fand im Südkurier am 15. Dezember 2007

ein Forum. Er ist "langjähriges Mitglied der Berliner Akademie der

Künste" und ist, wie er schreibt, ausdrücklich autorisiert, auch im Namen

"von Kollegen der Sektion Literatur" der Akademie sowie von deren Präsidenten Professor

Klaus Staeck die Frage zu stellen,

warum die Stadtverwaltung Konstanz das Grab des einzigen Dichters planieren will, der jemals Konstanz in den Titel eines Dramas gesetzt hat: "Der Jude von Konstanz"?

Nach Hochhuth richtet sich das

Drama "Der Jude von Konstanz" aus dem Jahre 1905 gegen den

Antisemitismus. Ein Stück, das sich explizit gegen den Antisemitismus richtet,

kann Burte nicht vorweisen, doch hat er seinen Roman und seine Dramen und Stücke,

die zwischen 1912 und 1917 herauskamen oder entstanden, mit dem jüdischen Industriellen,

Politiker und Schriftsteller Walther Rathenau persönlich diskutiert oder im

Briefwechsel besprochen, vorgestellt oder erwähnt (15). Es handelt

sich um den Roman Wiltfeber (1912), durch den Rathenau auf Burte aufmerksam

wurde und freundschaftlichen Kontakt mit ihm aufnahm; Rathenau kannte Stellen

daraus fast auswendig (16). Weiter um die Gedichtbände

"Die Flügelspielerin" (1913) und "Madlee - alemannische

Gedichte" (1923), um das Schauspiel "Herzog Utz" (1914) und das Drama

"Katte"

(1914). Das

Drama "Warbeck", das Burte Rathenau widmen wollte

(17),

erschien erst 1935 im Druck, die anderen Werke in den in

Klammern angegebenen Jahren. Rathenau versuchte, beim Nationaltheater Mannheim

darauf hinzuwirken, dass Burtes Stück "Herzog Utz" auf den Spielplan

genommen wurde (18). Das Drama "Simson"

(1917) hat einen positiv dargestellten jüdischen Helden zum Protagonisten und

spielt in der alttestamentarischen Welt. 1917 schrieb Burte auch Erinnerungen an

Gespräche und Wanderungen mit Walther Rathenau nieder. Er publizierte diese

unter dem Titel "Mit Rathenau am Oberrhein" 1925 und erneut 1948. Die

produktivste Phase in Burtes Schaffen fällt in die Zeit seiner Freundschaft mit

dem Juden Rathenau.

Hochhuth schreibt mit Bezug auf

von Scholzens "Der Jude von Konstanz":

Wenn wiederholt nach dem Hitlerkrieg gegen Scholz der Vorwurf erhoben wurde, er habe sich 1933 selber von seinem damals 28 Jahre alten Stück distanziert, das ja die Nazis sofort verboten hatten - so sind heute jene, die dem Dichter das pharisäerhaft vorhalten, zu fragen: "Wie würden denn Sie sich verhalten, käme über Nacht - wenn auch legal - eine mörderische Maffia zur Macht, die Sie aufgrund eines Verhaltens oder eines Werkes, das 30 Jahre zurück liegt, dem Berufsverbot unterwerfen will?"

Hochhuth versucht zu erklären, wie Menschen auf die Idee kommen können, Gräber von Dichtern zu beseitigen:

Der Entschluss gewisser Konstanzer, das Grab des Dichters zu vernichten, entspringt der zeitlos immer wiederkehrenden Selbstgerechtigkeit von Enkel- und Urenkelgeneration gegenüber dem politischen Verhalten ihrer Vorfahren: moral insanity nennt Hans Magnus Enzensberger (...) dieses hämische Gebaren! Enzensberger sagt dies im Zusammenhang mit Historikern der Nachkriegszeit, die vielen Verschwörern des 20. Juli 1944 "moralisch" ankreideten, doch in früheren Jahren stramme Nazis gewesen zu sein ...

Nach Meinung Hochhuths ist das Vorgehen in Konstanz einmalig. Er kennt wahrscheinlich den Gemeinderatsbeschluss in Müllheim nicht. Er vergleicht das Vorgehen gegen von Scholzens Grab mit dem Vorgehen gegen Gräber berühmter Juden im Dritten Reich:

Seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland hat man nie davon gehört, dass einer anderen Gemeinde irgendwo der Einfall gekommen wäre, das Grab eines Dichters zu vernichten - bis nun dies aus Konstanz ruchbar wurde! Man hatte hoffen dürfen, mit der Beseitigung der Nazis, die "selbstverständlich" zahllose Gräber großer Juden beseitigt haben, hätte dieser Vandalismus ein Ende gefunden ... Nicht so in Konstanz (...).

Der moralische Irrsinn ("moral

insanity"), der hinter dem Räumungsplan für Scholzens Grab

steckt, kann auch den treibenden Kräften in Müllheim nicht abgesprochen

werden, die für die Tilgung von Burtes Spur im Straßenbild sorgten.

Hochhuth kannte von Scholz persönlich

und schätzt viele seiner Werke. Auch einige der Müllheimer Gemeinderäte von

1970 kannten Hermann Burte persönlich; sie kannten auch vieles aus seinem Werk;

am beliebtesten war seine alemannische Dichtung. Eine Ehrung Burtes war im

Markgräflerland immer

auch ein Bekenntnis zur alemannischen Heimat. Persönliche Bekannte kommen

naturgemäß zu anderen Resultaten als Menschen, die sich nur soweit mit einem

Dichter befassen, wie es notwendig ist, um ihn zwecks politischem Punktegewinn

zu diskreditieren. Hierfür genügen einige aus dem Zusammenhang gerissene

Zitate; eine Kenntnis des Werks ist nicht notwendig. Sammlungen von

einschlägigen, aus dem Zusammenhang gerissener Zitate wurden von interessierter

Seite zur Verfügung gestellt (18a).

Die Erkenntnisse Rolf Hochhuths

sind erstaunlich, war er in der Vergangenheit doch für seinen

moralischen Rigorismus bekannt. In der bisher größten

Antifa-Kampagne in der Bundesrepublik Deutschland - der Kampagne gegen den

damaligen Ministerpräsidenten Hans Filbinger - war Hochhuth der radikalste

unter den selbstgerechten Richtern (19)

gewesen. Um so bemerkenswerter, dass er solchen Rigorismus nun bekämpft. Sollte er meinen, etwas

wieder gut machen zu müssen, läge er nicht ganz falsch.

Am 20. Dezember 2007 meldete sich erneut eine namhafte Persönlichkeit im Südkurier zu Wort. Prof. Dr. Klaus Oettinger, emeritierter Literaturwissenschaftler der Universität Konstanz, schreibt dort:

Es

ist evident: der Vorschlag, die Grabstätte des Dichters zu liquidieren, verrät

einen Geist der Strafjustiz von archaischer Radikalität. Wilhelm von Scholz

soll aus dem Gedächtnis der Kommune gelöscht werden. Das ist ein unwürdiger

Akt der Erledigung deutscher Geschichte. Wilhelm von Scholz war im Guten wie im

Schlimmen eine Persönlichkeit von historischem Rang, in deren Biographie Glanz

und Elend des intellektuellen Bürgertums in Deutschland fast musterhaft

manifest geworden sind.

Glanz

und Elend - das wäre nun detailliert auszubreiten. Man müsste sich allerdings

der Mühe unterziehen, sich auf dieses Leben einzulassen (was schließlich für

jeden Strafrichter selbstverständlich ist), um die Schwierigkeit eines

gerechten Urteils sinnfällig zu machen. Wohlgemerkt, es geht nicht um eine

Rechtfertigung der feiernden Gedichte, die von Scholz auf den Führer

geschrieben hat, sondern um die Einsicht, warum er das getan hat. Die Gründe,

die ich ahne, lassen mich - nein, nicht billigen, aber verstehen, warum er so,

wie er es tat, sich verhalten hat. Ein Strafverteidiger hätte jedenfalls

einiges Entlastungsmaterial aufzubieten.

Eine Entscheidung eines städtischen

Gremiums muss nicht unumstößlich sein. Nach den öffentlichen Widersprüchen

gegen den Plan, das von-Scholz-Familiengrab einzuebnen, beschloss der Konstanzer

Kulturausschuss, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. In der Woche vor der

entscheidenden Sitzung befragte der Südkurier, der schon den Stellungnahmen von

Hochhuth und Oettinger Raum gegeben hatte, die Konstanzer

Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann zum Komplex der Vergangenheitsbewältigung

und dem Fall Scholz.

Auf die Frage, was sie von der

geplanten Einebnung des Dichter-Grabes halte, antwortete Prof. Dr. Aleida Assmann:

Die Tatsache, dass wir mit Scholz heute nicht übereinstimmen, dass wir ihn auch nicht zu einer Identifikationsfigur liften oder aufmöbeln können, kann mit Einschränkung nicht bedeuten, dass wir sein Gedächtnis vernichten, sein Grab einebnen und die letzten sichtbaren Spuren dieser Existenz einfach beseitigen. Das würde heißen, dass wir uns doch zum Richter dieser vergangenen Generationen aufschwingen. Im Gegenteil kann man sagen, es ist immer das Kennzeichen von totalitären Staaten gewesen, dass sie sich eine Vergangenheit so zurecht gemacht haben, dass sie unmittelbar passförmig mit der Gegenwart wurde. George Orwell hat das in seinem Roman "1984" ja auch beschrieben. Alles, was der Gegenwart in seinen Werten, Urteilen, Ansichten widerspricht, muss verschwinden. Insofern ist das letztlich ein totalitärer Zug, sich eine Vergangenheit so zurechtzumachen, dass man sozusagen in den Spiegel guckt und sich selbst bestätigt findet.

Auf den Einwand des Interviewers, es handele sich im Fall Scholz ein Stück weit doch um einen Täter und nicht ein Opfer, sagte Professorin Aleida Assmann:

Diese Kategorien von Täter und Opfer sind nicht immer hilfreich, wenn wir über historische Bezüge sprechen. Wir legen dann schon mal ein moralisierendes Gitter darüber. Wenn wir über den Holocaust als Geschichtsereignis sprechen, dann stehen uns keine anderen Begriffe zur Verfügung. Totale Allmacht der Täter auf der einen, und totale Ohnmacht der Opfer auf der anderen Seite. Aber wenn wir jetzt die Holocaust-Terminologie und die Trauma-Terminologie, die ja auch damit verbunden ist, über die ganze Geschichte legen, dann bügeln wir sie platt. Mit diesen Kategorien können wir überhaupt keine Zwischentöne mehr fassen.

In Müllheim war es 1990 nach einer monatelangen Kampagne der Burtegegner zu einem Kompromiss im Gemeinderat gekommen, nach dem die seit 20 Jahren bestehende Hermann-Burte-Straße ein Zusatzschild bekam, auf dem es hieß: "Als Lyriker u. Maler des Markgräflerlandes geschätzt, als Antisemit zu verurteilen (1879-1960)". Auch 2007 in Lörrach wurde der Vorschlag gemacht, anstatt Burte die Ehrenbürgerwürde abzuerkennen, sollte die Stadt viel eher "dort, wo sie ihre Ehrenbürger auflistet - also etwa auf der Homepage - , Erläuterungen geben zu Namen wie Hermann Burte". (20) Im Südkurier wurde Professorin Assmann gefragt, was sie von einer "Tafel am Grab des Dichters" hielte, "die seine 'Untaten' aufzählt". Sie antwortete:

Das empfinde ich wiederum als Besserwisserei und schulmeisterliche Form, über dieses Leben zu richten. Hier müssen wir wirklich unterscheiden zwischen den prominenten Tätern und den vielen angepassten deutschen Biographien. Er steht für den historischen Normalfall, der eben nicht einzigartig, sondern hunderttausendfältig belegt ist. Wir wünschen uns vielleicht, wenn wir die Spuren dieses Einzelfalls beseitigen, dann sind wir ihn los. Geschichte lernt man anhand von Einzelbiografien. Anhand der Biografie des Dichters Scholz kann man die Ideale und Probleme des ganzen deutschen Bildungsbürgertums dieser Zeit nacherzählen. Und wenn man verstehen will, warum die 68er so einen Hass entwickelt haben auf dieses Bildungsbürgertum in den 60er-, 70er-Jahren, warum sie ihre eigenen Traditionen in einer Überreaktion zerschlagen und abgeschafft haben, dann kann man das an solchen Biografien studieren.

Die besonnenen Stellungnahmen des Dramatikers, der beiden Professoren und anderer Bürger führten dazu, dass der Kulturausschuss von Konstanz Anfang Februar 2008 den Beschluss des Beirats für Friedhofsangelegenheiten aufhob und die Erhaltung des Familiengrabstätte von Scholz "als Erinnerungsort" auf Kosten der Stadt beschloss. Ein in unserer Zeit erstaunlicher Vorgang, der Mut macht. Doch Ende Februar 2008 kam es erneut zu einer Tilgungsinitiative, diesmal im Gemeinderat der Stadt. Im Südkurier vom 28. Februar 2008 heißt es über die Sitzung:

So wurde die Sorge geäußert, das Grab könnte gar zum Wallfahrtsort für Rechte werden. Klaus-Peter Kleiner (CDU) stellte schließlich den Antrag, das Grab komplett abzuräumen. Es gab nur sechs Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen. Etliche Zuhörer im Saal, darunter eine Schulklasse, applaudierten.

Ob die

verantwortlichen Pädagogen, die den Besuch dieser Klasse der

Geschwister-Scholl-Schule im Gemeinderat vorbereitet und organisiert haben, mit

den Schülern auch die Stellungnahmen von Hochhuth,

Oettinger und Assmann gelesen haben, erfahren wir in der Presse nicht.

Das Grab von

Wilhelm von Scholz fand seit seinem Tod vor fast 40 Jahren nur wenig Beachtung,

das Werk des Dichters ist weitgehend vergessen. Es gibt daher keinen Grund zur

Annahme, es könnte zum "Wallfahrtsort für Rechte" werden. Und wenn,

so wäre zu fragen, ob "Rechte" nicht an die Gräber gehen dürfen, an die sie wollen.

In der alten Bundesrepublik war die Rechte neben der Linken und der Mitte eine der drei Richtungen, die die Demokratie

ausmachten. Ein Grab abzuräumen, damit sie nicht hingehen können, heißt, ihre

Bewegungs- und Versammlungsfreiheit einzuschränken. Hier zeigt

sich ein Trend: Das Recht zur Teilnahme an der Demokratie soll am Liebsten nur noch von der Linken bis zur Mitte gelten. Etwa bei der

Filbinger-Oettinger-Affäre (21) war dem

Ministerpräsidenten Günter Oettinger vorgeworfen worden, er wolle

Sympathien beim rechten Rand seiner Partei sammeln. Doch daran ist nichts

verwerflich - es sei denn, man betrachtet den rechten Flügel der CDU als

faschistisch und seine Teilnahme am demokratischen Prozess als unzulässig. So

kann man den eigenen Totalitarismus auch verdecken: indem man den ungeliebten

Gegner für faschistisch erklärt.

In der SeeMmoZ vom

29. Februar 2008 stellt sich die Sache genau in dieser Richtung dar: Dort heißt es,

"die Gemeinderäte" (also wohl alle) habe die Sorge geplagt,

"dass eine Erinnerungsstätte für Wilhelm von Scholz ein Wallfahrtsort

für braune Gesellen werden könnte." Zwischen dem Bericht des Südkurier und

der SeeMoZ klafft

hier ein Unterschied, oder sind "Rechte" und "braune

Gesellen" dasselbe? Mit Letzteren sind wohl Neonazis,

Rechtsradikale gemeint. Doch auch in diesem Fall gilt es Ruhe zu bewahren. In den letzten

vier Jahrzehnten gab es keine Klagen, dass Neonazis sich für

Scholzens Grab interessiert hätten. Und räumt man aus Angst vor Besuchen von

Neonazis Gräber ab, so darf man auch keine gewerkschaftlichen Einrichtungen

oder Demonstrationen mehr dulden: Dort könnten sich außer Sozialdemokraten und

Grünen auch Linksradikale, Stalinisten und Anarchisten einfinden. Viel eher als

Neonazis an Scholzens Grab.

Wallfahrtsort hin oder her: Es

scheint, dass die Grabstätte der Familie von Scholz trotz der politischen

Dominanz der Gegner des Dichters erhalten bleibt. Am 29.

Februar 2008 kündigte Rolf Hochhuth an, das Berliner Ensemble am

Schiffsbauerdamm werde die Kosten für die Pflege des Grabes auf unbegrenzte

Zeit übernehmen. Die Besitzerin der Grundstücksimmobilie des Theaters ist

Hochhuths Ilse-Holzapfel-Stiftung. Auf dieser Bühne - damals noch unter

dem Namen Berliner Theater am Schiffsbauerdamm - waren Scholz-Stücke wie

"Der Jude von Konstanz" gespielt worden. Dieses Mal: Hut ab vor Hochhuth!

--------------------

Wir stehen vor dem

erstaunlichen Phänomen, dass sich im Bodenseeraum namhafte Persönlichkeiten

und viele andere Diskutanten finden, die sich dagegen aussprechen, eine zwiespältige

Person in Bausch und Bogen zu verurteilen und ihre Spuren aus der

Öffentlichkeit zu löschen. Es findet sich eine Zeitung, die

diesen Stimmen ein Forum bietet. Der Bilderstürmer-Beschluss des Konstanzer

Friedhofsbeirats kann - wenn auch nur für wenige Wochen - rückgängig gemacht werden.

Die Fälle von Hermann Burte

und von Wilhelm von Scholz unterscheiden sich gewiss im Detail, im Grundsatz

aber ließe sich vieles, was zur Verteidigung des Konstanzer Dichters gesagt

wurde, auch für den Markgräfler Dichter anführen.

Wenn aber, wie im Markgräflerland, Widerstand gegen den Ausschluss eines

missliebigen Dichters aus der Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar ist, gibt es offenbar

keine Untergrenze an Niveau in der Debatte mehr. So kommt es, dass in einem

Gemeinderat mit einzelnen, aus dem Zusammenhang von literarischen Werken

gerissenen Sätzen Stimmung gemacht werden kann. Dann

kommt es auch zum Tragen, dass die Ausgrenzung des Dichters nun schon in vier

Kampagnen seit 1959 (22) betrieben wurde und zu

vollendeten Tatsachen geführt hat: Die Generation, die Burte kannte und (oft

nicht

kritiklos) liebte, ist heute hoch betagt oder verstorben. Nur wenige aus den Generationen, die heute politische

Verantwortung haben, kennen das Werk des verfemten Dichters oder repräsentative

Teile davon; was man kennt, sind

die Anwürfe seiner Gegner gegen ihn. Mit einem fast nur noch als "Nazi" vorgeführten Dichter sich wirklich zu beschäftigen findet

sich verständlicherweise kaum ein jüngerer Mensch bereit.

Wir kommen um die in

Deutschland schon oft gestellte Frage, "Warum wehrt sich keiner?",

wieder einmal nicht herum. Das Beispiel Konstanz zeigt, dass es möglich wäre,

differenzierte Positionen zu beziehen. Aber je tiefer die auf dieses Thema bezogene

Friedhofsstille in einer Region ist, desto weniger wagen auch solche, denen etwas

auf der Zunge liegt, sich zu äußern.

Es

ist nicht einfach, abweichende Meinungen zu Details der Geschichte des

Nationalsozialismus vorzubringen; für öffentliche Exponenten kann es gefährlich

sein. Dies zeigten zuletzt die Fälle

Günter

Oettinger und Eva Herman - Affären, die erst wenige Wochen bzw. Monate vor der

Müllheimer Gemeinderatssitzung abliefen. Im Fall Eva Hermann sagte die

Angeklagte nicht einmal etwas Abweichendes über den Nationalsozialismus, es wurde ihr

lediglich unterstellt (23). Ministerpräsident

Oettinger, der wie Eva Herman nie in seinem Leben auch nur die geringsten Sympathien für die

Nationalsizialisten zu erkennen gegeben hatte, bezeichnete beim Tod eines

Parteifreundes diesen als "Gegner des NS-Regimes"

(24). Ein überwältigend großer Teil der Medien hielt diesen Parteifreund aber

nicht für einen Gegner des Nationalsozialismus. Die abweichende Meinung des Ministerpräsidenten hätte

beinahe seinen politischen Tod bedeutet - er konnte den Rücktrittsforderungen

der Medien und der Interessengruppen nur entgehen, indem er widerrief. Nicht

zuletzt wurde er von der Kanzlerin der Republik und der Vorsitzenden seiner

eigenen Partei zum Widerruf und Kniefall gedrängt. Es wäre nicht

verwunderlich, aber nicht passend, wenn jemand bei diesem

politischen Klima an 1933 dächte. Der Medienkritiker Arne Hoffmann hat

die derzeitige politische Kultur zutreffender mit dem McCarthyismus in den USA

Anfang der 1950er Jahre verglichen.

In einem Land mit solch

einem politischen Klima ist auch ein Mindestmaß an Zivilcourage notwendig, will

man eine gerechte Behandlung von Persönlichkeiten wie Hermann Burte oder

Wilhelm von Scholz erreichen. Das Beispiel von Rolf Hochhuth zeigt, dass man

auch dann, wenn alles verloren zu sein scheint, keineswegs aufzugeben braucht.

Harald Noth, 23. März 2008

Nachtrag: Die Grabanlage, zu der das Grab Wilhelms von Scholz gehört, wurde noch 2008 von der Oberen Denkmalbehörde in Freiburg zum Kulturdenkmal erklärt und damit geschützt. Zur Anlage gehört auch das Grab von Scholzens Vater, der Finanzminister unter Bismarck gewesen war. Der Name des Konstanzer "Wilhelm-von-Scholz-Weg" fiel dagegen der "moral insanity" zum Opfer: In einer Sitzung des Konstanzer Gemeinderats am 25. 2. 2010 wurde die Umbenennung des Wegs mit 26 Ja- gegen 6 Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen beschlossen.

Was

meine ner do drzue? Was meinen Sie dazu? Schreiben Sie an meinung@noth.net

Diesen

und weitere Artikel zu Hermann Burte finden Sie auf www.hermann-burte.de

Mehr zur Bilderstürmerei in Deutschland hier

Anmerkungen:

(1)

Harald Noth: Bemerkungen zur Ausstellung "Hermann Burte und der

Nationalsozialismus". www.noth.net/hermann-burte/ausstellung.htm

(2)

Der Sonntag, 9. 12. 2007. "Der Sonntag" ist eine

Gratiszeitung, die an alle Haushalte in den meisten Ortschaften des Breisgaus

und des Markgräflerlands verteilt wird.

(3) Badische

Zeitung, 30. 11. 2007

(4) Die Quelle für dieses Zitat

- es ist bei Burte so nicht zu finden - habe ich am 26.

2. 2008 bei Frau Furch-Krafft schriftlich angefragt und keine Antwort erhalten.

Bei meinem Anruf am 15. 3. 2008 berief sich Furch-Krafft darauf, vor ca. 15

Jahren alle Prosa von Burte ausgeliehen zu haben und da ein niederschmetterndes

Bild erhalten zu haben. Das Zitat stimme sinngemäß; aus welchem Werk es

stammen soll, konnte sie nicht sagen. Sie fragte mich, ob ich den "Roman

Madlee" (sic!) gelesen habe (sie verwechselt den Titel von Burtes

alemannischem Gedichtband mit dem des Romans Wiltfeber). Nach ihrer

Meinung stammt er aus den 20er Jahren (er erschien 1912 !). Das Gespräch zeigte, dass sie nur

eine vage Vorstellung von Burte und seinem Werk hat.

(5) Hermann Burte: Antwort auf

Schmähschriften (Stellungnahme 1959), Hermann-Burte-Archiv, und www.noth.net/hermann-burte/antwort_auf_schmaehschriften.htm

(6) Die folgende Angaben nach:

Deutsche Wikipedia, Artikel zu den betreffenden Personen, Versionen vom 1. 3. 2008.

(7) Otto Köhler: Rudolf Augstein. Ein Leben für Deutschland. München 2002,

S. 263ff

(8) Deutsche Wikipedia. Artikel

"Bertolt Brecht", Unterkapitel 5: Umfrage zum Bekanntheitsgrad,

Version vom 15. 3. 2008. Die repräsentative Studie wurde vom Literaturmagazin

"bücher" gemacht.

(9) Harald Noth: Zu

Burtes politischem Denken um 1914/15. Ein bemerkenswerter Brief von Hermann

Burte an Walther Rathenau. www.noth.net/hermann-burte/burte_an_rathenau_kommentar.htm

(10) Im Geleitwort schreibt

Magdalene Neff: "Nachdem Hermann Burte Efringen-Kirchen im Frühjahr 1958

verlassen hatte, um die letzten Lebensjahre in seinem Geburtsort Maulburg zu

verbringen, bewegte ihn der Gedanke, den gastlichen Dorf am Rhein als Zeichen

des Dankes ein Bändchen Gedichte unter dem Titel 'An Klotzen, Rhein und Blauen'

zu widmen. Es war ihm leider nicht mehr möglich, diese Absicht zu

verwirklichen." Die Herausgabe des Bändleins (62 Seiten) wurde dann von

der Hermann-Burte-Gesellschaft besorgt. Vier Gedichte handeln explizit von

Efringen-Kirchen. Es handelt sich um "Efringer Wein", "Der neu alt Durn", "Die

neuen Glocken", und das Gedicht "Im Dorf am Rhein", welches dokumentiert

ist auf : www.noth.net/hermann-burte/dorf_am_rhein.htm

(11)

Harald Noth: Bemerkungen zur Ausstellung "Hermann Burte und der

Nationalsozialismus". www.noth.net/hermann-burte/ausstellung.htm

(12) Siehe dazu: Arne Hoffmann:

Der Fall Eva Hermann. Hexenjagd in den Medien. Verlag Lichtschlag 2007 und http://www.umweltjournal.de/fp/archiv/rezensionen/13498.php

(13) unter anderem am 18. 12. 07

und am 21. 12. 07

(14) am 2. 1. 08

(15) Walther Rathenau - Briefe. 1871-1913 /

1914-1922 (2 Bände), Herausgegeben von Alexander Jaser, Clemens Picht und Ernst

Schulin. Düsseldorf 2006

Besprechungen und Erwähnungen

von Werken Burtes im

Briefwechsel Burte-Rathenau finden sich in folgenden Briefen (in Klammern der Titel des

angesprochenen Werkes):

Burte an Rathenau,

17. Juni 1913, Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Herzog Utz, Madlee,

Warbeck, Die Flügelspielerin)

Rathenau an Burte, 20. 9. 1913,

S. 1207 (Herzog Utz)

Burte an Rathenau, 26. 9. 1913,

zitiert S. 1213 (Herzog Utz)

Rathenau an Burte, 3. 10. 1913,

S. 1212 (Herzog Utz)

Burte an Rathenau, 18. 10.

1913, Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Herzog Utz)

Rathenau an Burte, 19. 11. 1913, S. 1224 (Die

Flügelspielerin)

Burte an Rathenau, 4. 2. 1914, Hermann-Burte-Archiv

Maulburg (Die Flügelspielerin; Madlee)

Rathenau an Burte, 9. 2. 1914, S. 1276 (Herzog Utz)

Burte an Rathenau, 7. 4. 1914,

Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Herzog Utz)

Burte an Rathenau, 22. 4. 1914,

Abschrift,

Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Warbeck)

Rathenau an Burte, 1. 8. 1914,

S. 1246 (Katte)

Burte an Rathenau, 11. 8. 1914,

Abschrift, Hermann-Burte-Archiv Maulburg (Katte)

Burte an Rathenau, 29. 3. 1915,

zitiert S. 1428 (Warbeck)

Rathenau an Burte, 31. 3. 1915,

S. 1427 (Warbeck)

(16) Bezeugt in: Hermann Burte: Mit Rathenau am Oberrhein,

Heideberg 1948, S. 41

(17) Burte an Rathenau, 29. 3.

1915, zitiert in Walther Rathenau, Briefe, S. 1428 und Rathenau an Burte, 31. 3.

1915, S. 1427

(18) Brief von Rathenau an

Intendant Bernau, 9. 2. 1914, Rathenau, Briefe, S. 1277

(18a) Eine solche Sammlung brachten in Umlauf

Peter Philippen, Fraktion der Grünen im Kreistag; siehe auch Badische Zeitung,

Breisgau-Hochschwarzwald, 27. 7. 1988, sowie Pius Schwanz, der seine Ortschronik

Isteins („850

Jahre Istein“, 1989) für eine Sammlung und Veröffentlichung von

Zitaten Burtes und eine Abrechnung mit dem Dichter nutzte.

(19) Harald Noth:

Hans Filbinger und seine selbstgerechten Richter, www.noth.net/r1_filbinger.htm

(20) Markus Moehring laut: Der Sonntag, 9. 12. 2008

(21) Harald Noth: Zur Methode der Anti-Oettinger-Kampagne, www.noth.net/r1_methode_oettinger-kampagne.htm

(22) Harald Noth: Der politische Streit um Hermann Burte nach 1945, www.noth.net/hermann-burte/streit.htm

(23)

Siehe dazu: Arne Hoffmann:

Der Fall Eva Hermann. Hexenjagd in den Medien. Verlag Lichtschlag 2007

(24) Harald Noth: Was ist ein

Nazi-Gegner? Zur Kampagne gegen Oettinger und Filbinger. www.noth.net/r1_was_ist_ein_nazigegner.htm